生命維持機能の体温調節を理解して国試&実習のアセスメントに活かす!

学生さん

学生さん視床下部やホルモンを暗記したけど“つながり”が見えない…。

用語は覚えても、体内での働き方が見えないと、不安になりますよね。

国家試験に出てくる「生命維持機能」の中でも、体温の調節は覚える用語が多く、混乱しやすいです。

「視床下部・自律神経・ホルモン」の3つの関係性をイメージできれば、理解のハードルはぐっと下がります。

体温の仕組みを理解できると、国家試験問題を見極める力や、発熱や低体温の原因をアセスメントする力につながります。

実習や臨床のアセスメントで役立つ、重要な知識です。

- 体温を一定に保つ必要がある理由

- 体温調節のしくみ

- 国家試験でよく問われる出題パターン

- 実習・臨床でのアセスメントの視点

体温は数値ではなく“体を守るサイン”とし、体温の背景にある“体の調整力”を、いっしょに読み解きましょう。

\風呂ショート派でもクレンジングは満点に/

ホットクレンジングゲルでポカポカ~そして、洗い心地はスッキリ!満足感のあるホットクレンジングは、私の最強パートナー!

生命維持機能の役割

私たちの体は、外の気温に関係なく体温を36.5℃前後に保とうとする仕組みを持っています。

単なる“調整”ではなく、生命維持機能の中核を担っています。

生命維持機能(ホメオスタシス)とは?

生命維持機能とは、医学的にホメオスタシス(恒常性)と呼ばれる機能のこと。

外部環境が変化しても、体内の状態を一定に保とうと働きます。

代表的な反応は、以下があげられます。

- 暑い日に体温が上がりすぎないように汗をかく

- 食事のあとに血糖値が上がっても、インスリンが分泌されて安定する

気づかないうちに体が自動でバランスを保っている力がホメオスタシスです。

ホメオスタシスは、体の“自動操縦”をイメージするといいですよ。

体温を安定させる

私たちの体温が一定に保たれているのは、単に「快適に過ごすため」ではありません。

以下のように、命に直結する働きが体温と深く関わっています。

- 体温が1〜2℃下がると、判断力や意識レベルが低下する

- 心拍や呼吸が不安定になり、不整脈や呼吸抑制の原因つながる

- 血流が滞ると、臓器が酸素不足になり働きも低下する

- 免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなる

体温が安定しているのは、命が守られている証拠です。

看護師のバイタルサイン測定には、“命のサインを読み取る”意味合いがあります。

恒常性の中でも“体温維持”が重要

看護師国家試験でも、「恒常性を維持する調節因子」に関する問題が出題されます。

下の表で整理しましょう。

| 調節される項目 | 目的・意義 |

|---|---|

| 体温 | 神経系・代謝などを安定させる |

| 血糖値 | エネルギー供給を安定させる |

| pH | 酵素やタンパク質の働きを安定させる |

| 体液量・ナトリウム濃度 | 血圧や循環機能を維持させる |

「体温」は、外の気温や湿度の影響を受けやすく、常に調整されています。

体温の数字が平熱の場合でも多方面の視点を、今のうちから育てましょう!

視床下部や自律神経による体温調節の仕組み

体温を一定に保つためには、脳からの指令と、実行する体のしくみが必要です。

体温調整の中心を担っているのが「視床下部(ししょうかぶ)」と「自律神経」、「ホルモン」です。

3つが連携することで、私たちの体温は外の暑さや寒さに関係なく、安定します。

視床下部は体温のセンサーであり司令塔

視床下部は、以下の図に示すように脳のほぼ中心にある小さな部位ですが、体温・血圧・水分・摂食行動などの調整を担う生命維持の中枢です。

体温調節では、以下の情報を受け取り判断します。

- 深部温度(体の内部):脳や内臓の温度

- 表面温度(皮膚):外気温や接触した物の温度

情報を受け取ると、視床下部は「今の体温は適正か?」を判断し、必要な反応を自律神経系と内分泌(ホルモン)系に指令します。

視床下部は、体温の“設定温度”をコントロールしているセンサーとリモコンのような存在です。

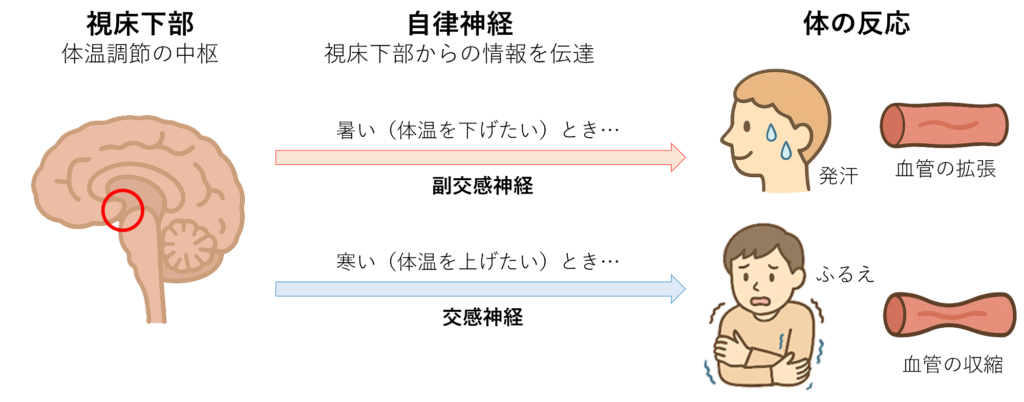

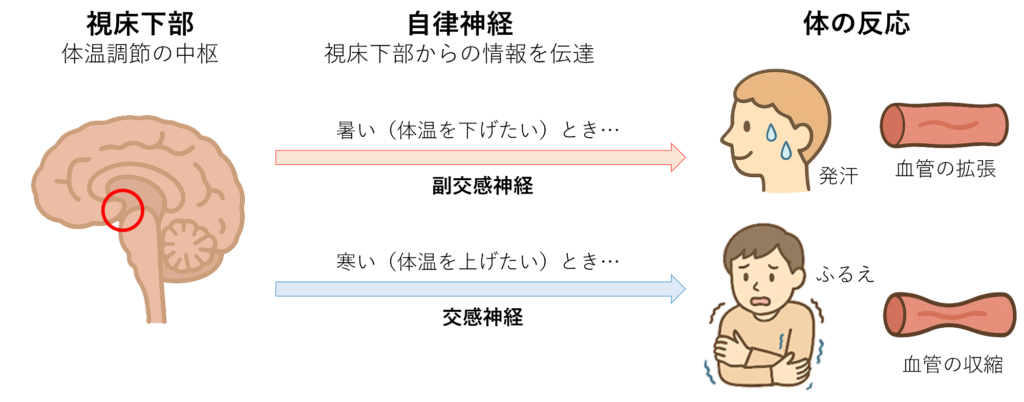

自律神経が体に働きかける

視床下部の指令を実際に体に伝えるのが「自律神経」です。

「自律神経」には「交感神経」と「副交感神経」があり、以下のような反応が引き起こされます。

| 体温 | 働く神経 | 体の反応 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 暑い | 副交感神経 | 発汗・血管拡張 | 熱を逃がす |

| 寒い | 交感神経 | ふるえ・血管収縮 | 熱を保つ・作る |

以下の図では、それぞれの反応がどのように体で起きているかをイラストで整理しています。

「熱を逃がすしくみ」と「熱を保つしくみ」の違いを、視覚的に確認しましょう。

患者さんが悪寒症状を訴えるときは、ふるえや鳥肌、体温などの確認も大事です。

ホルモンは体温調節を安定させる

体温の変化に“瞬時に”対応するのは自律神経ですが、長期的に体温を安定させるのはホルモンの働きです。

体温に関連する代表的なホルモンは以下のとおりです。

| ホルモン | 主な役割 |

|---|---|

| 甲状腺ホルモン(T3、T4) | 基礎代謝を上げて体の熱産生をサポート |

| アドレナリン/ノルアドレナリン | 交感神経と連動し、熱の産生や心拍数を上げる |

甲状腺ホルモンの分泌低下は、低体温や寒がり、代謝低下などにつながるため、臨床でも見逃せないポイントです。

神経は“今すぐ動く”チーム、ホルモンは“じっくり支える”チームの2つの絶妙な連携で守られています。

体温異常時の体の反応と看護の視点

バイタルサインの体温をどう読み取るか、悩む学生さんはいます。

体温が“異常”になったときに体の中で起きていること、看護師として観察すべき点を整理していきます。

発熱は“体が戦っているサイン”

意識しておきたいのは「発熱=悪いこと」とは限らない点です。

発熱は、体が細菌やウイルスなどの異物と戦うために、あえて体温の設定値(セットポイント)を上げている反応です。

- 病原体が体内に侵入

- 白血球が炎症性物質(サイトカイン:IL-1、IL-6など)を放出

- 視床下部に作用して、体温のセットポイントが上昇

- 寒気やふるえが起きて体温が上がる

寒気は、体温が上がり始めている合図で、発汗は体温を下げ始めた体の反応になります。

“汗が出てきた=体温を下げようとしている”視点が大切です。

低体温は“命に関わるサイン”

体温が35℃以下になると「低体温」状態になり、体の機能がとまりかけるため、注意が必要です。

低体温による影響は以下のとおりです。

- 心拍・呼吸・意識レベルが低下

- 不整脈や意識障害が出現

- 重症化すると死に至る

高齢者や新生児、低栄養状態の患者さんなどは、寒さに気づきにくく反応も鈍いため、こまめな観察が不可欠です。

看護実習で意識したい体温の観察視点

体温測定の“その先”にある観察力が、実習でも臨床でも評価されるポイントです。

以下のような視点を持つだけで、アセスメントの質が変わります。

| 観察ポイント | 看護の視点 |

|---|---|

| 時間帯の違い | 午前と午後の変化は正常範囲か、異常か? |

| 他バイタルとの関連 | 心拍・呼吸・血圧の変化はあるか? |

| 自覚症状の有無 | 寒気・ふるえ・多量の発汗などを確認 |

| 環境や活動との関係 | 入浴後、運動後、着衣の影響もチェック |

“数字の理由”を想像できるようになると、観察力が上がっていきますよ!

看護師国家試験の体温と生命維持機能の問題

体温に関する問題は、見慣れたワードで間違いやすい特徴があります。

国家試験では、視床下部・自律神経・ホルモンなどの知識を「正しく関連づけられるか」が問われます。

過去問から体温に関連する代表的な問題を、4つピックアップしました。

解きながら整理して行きましょう。

第100回(2011年)午前26問

体温の調節機構で正しいのはどれか。

- 体温中枢は脳幹にある

- 体温が上昇すると、骨格筋は収縮する

- 体温が上昇すると、汗腺は活性化される

- 体温が低下すると、皮膚の血流は増加する

正解

3.体温が上昇すると、汗腺は活性化される

【解説】

視床下部が体温中枢であり、体温上昇時には発汗と血管拡張による熱放散が促されます。

他の選択肢は、以下のような特徴があります。

1:脳幹ではなく視床下部

2:寒冷時の反応

4:血流は減少

第111回(2022年)午後15問

低体温から回復する際に起こる生体反応として正しいのはどれか。

- 廃用

- 発汗

- ふるえ

- 乳酸の蓄積

正解

3.ふるえ

【解説】

低体温からの回復時には、筋肉をふるわせて熱を産生する反応が起こります。

発汗は体温を下げる反応であり、低体温時には起こりません。

第109回(2020年)午後28問

体温のセットポイントが突然上昇したときに起こる反応はどれか。

- 立毛

- 発汗

- 代謝抑制

- 皮膚血管拡張

正解

1.立毛

【解説】

セットポイントが上がる=体が「寒い」と判断している状態のため、熱を逃がさないように毛細血管の収縮や立毛(鳥肌)が起こります。

発汗や血管拡張は、体温を下げようとする反応です。

第113回(2024年)午後77問

外傷や風邪で発熱し、解熱するまでの体温のセットポイントと実際の体温(核心温度)の変化の例を図に示す。全身のふるえが起こるのはどれか。

厚生労働省 第113回看護師国家試験より引用

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp240424-05c_01.pdf

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

正解

②

【解説】

体温のセットポイント(身体が目指す温度)の上昇により、身体は熱を産生しようとして寒気やふるえ(シバリング)などの反応を起こします。この段階が②に該当します。

\疲れた時ほどホットクレンジングでリフレッシュ/

実習の朝も、帰宅後も。手のひらで温めて、なじませて、すすぐだけ。シトラスの爽やかさで、気分までリニューアル。

体温の理解は国試にも実習にも直結する力になる

体温は、私たちの体にとって「ただのバイタルサイン」ではありません。

臓器の機能や神経伝達、免疫反応など、すべてが“37℃前後”の安定した状態を前提として成り立っています。

視床下部を中心とした生命維持機能(ホメオスタシス)は、「一定の体温」を維持するために働いています。

神経やホルモン・環境などとのバランス調整によって、私たちの体は日々、自動的に体温を整えています。

体温理解のポイントは、以下です。

- 体温の変化=体のメッセージ

- 視床下部・自律神経・ホルモンのつながりを図でイメージ

- 発熱や低体温は“異常”ではなく“反応”である

- バイタル測定は「数字を読む」だけでなく「理由を考える」視点を大切に

体温のしくみがわかると、バイタルを見る目が変わります。

国家試験でも実習でも、“見えてくるもの”が変わります。

体温という身近なテーマこそ、国試でも実習でも“差がつく”分野です。

焦らず、自分のペースで着実に力をつけていきましょう。

応援しています!

コメント