ステロイドの副作用覚えてる?内服薬と外用薬の違いを知ってケアと国家試験対策しよう!

学生さん

学生さんステロイドって内服と外用薬があるよね!

副作用について聞かれると自信がないかも…

看護ケアをするうえで、それぞれの効果や体への影響を理解する必要があります。

ステロイドの内服薬と外用薬では作用と副作用が異なるため、正しい知識は欠かせません。

内服薬は全身に作用したり、外用薬は皮膚の状態によって効果が出なかったりするため、観察や患者さんへの対応が重要です。

- ステロイドの基礎知識

- ステロイド副作用毎の観察とケアポイント

- 副作用に関係する国家試験問題

過去の国家試験は、基礎知識だけでなく、看護ケアなどの応用問題も出題されています。

基本から整理して、国家試験対策を一緒に進めていきましょう!

\不慣れな海外旅行こそ安全に/

夏休みや卒業旅行は、海外に行きたい!と考えているなら、旅行前のプランは大事です!不慣れで言葉も通じない現地で迷子は一番危険。事前に旅行会社でカスタムして楽しい思い出を作るのが、安全でおすすめです⭐

ステロイドの基本:内服薬と外用薬の違い

ステロイドには内服薬と外用薬があります。

それぞれの特徴や用途について理解を深めましょう。

- ステロイドの定義と作用

- 内服薬と外用薬の用途

- 吸収率とリスク

ステロイドの定義と作用

ステロイドは、副腎で作られる副腎皮質ホルモンの中にある、コルチゾールを元に作られた薬です。

作用としては以下の2つがあります。

- 抗炎症作用…炎症を抑える働き

- 免疫抑制作用…免疫の働きを抑えて、体内の攻撃反応を抑える働き

炎症を抑えたり、免疫に働きかけたりする作用が内服や外用薬にも備わっています。

内服薬と外用薬の用途

ステロイドは内服薬と外用薬で用途が異なります。内服薬で使用される主な用途の例は、以下のとおりです。

- 膠原病やリウマチなどの自己免疫疾患

- 気管支喘息などのアレルギー疾患

- 白血病や悪性リンパ腫などの血液疾患

主に内科系の疾患に使用される場面が多い傾向です。

外用薬の用途は、主に炎症性の皮膚疾患に使われます。

塗り薬は、患部に塗るだけで局所的に作用するため、素早く炎症を抑えるのが特徴です。

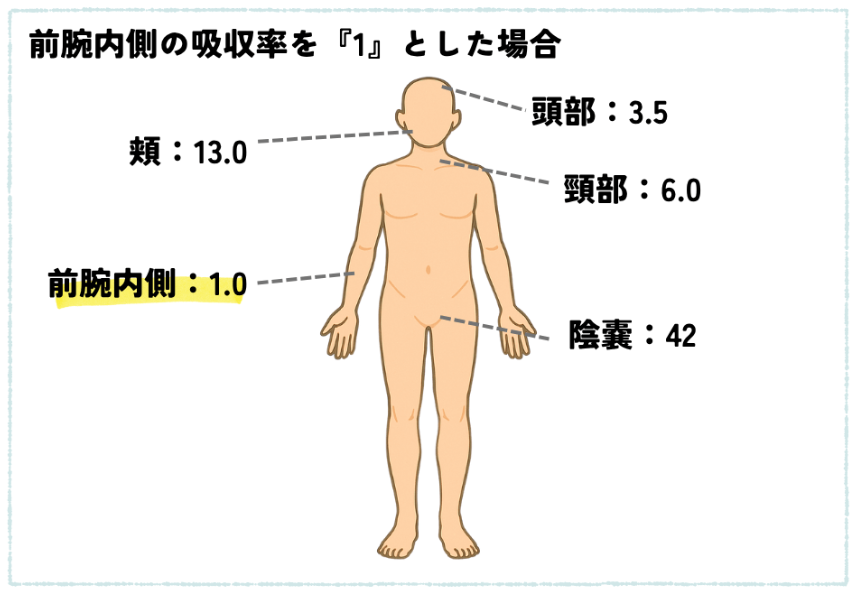

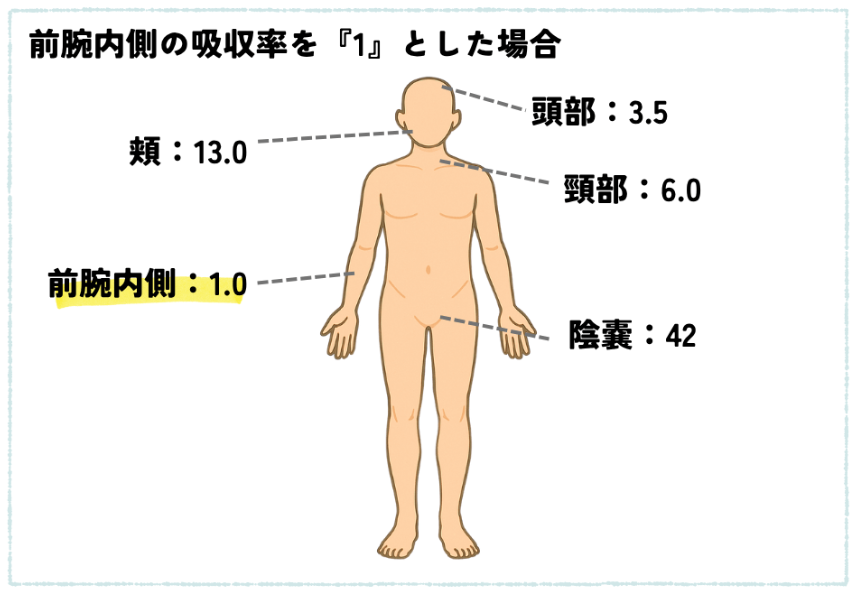

吸収率とリスクについて

外用薬は、皮膚の状態や体の部位で吸収率が異なります。

下記の画像を参考にしてみてくださいね。

バリア機能が未熟な乳幼児や皮膚に傷がある場合は、吸収率が変化しリスクが高まる可能性があるため注意が必要です。

症状が全然違う!内服薬と外用薬の副作用

体の内面に作用する内服薬と、体の表面に作用する外用薬では、副作用の種類や程度も異なります。

それぞれの違いについて理解を深め、ステロイド副作用の看護ケアに結びつけましょう。

易感染

ステロイドの内服で免疫が抑制されるため、細菌やウイルスに感染するリスクが高くなります。

- 発熱や咳といった感染症状の有無

- CRPや白血球といった感染症に関する検査データ

【看護ケア】

ステロイド内服中は、感染予防策(マスク、手洗い、うがい)の指導を行います。

感染症状がみられた際は、病院受診するように患者さんへ伝えておきます。

高血糖

ステロイドはインスリンの働きを抑え、血糖値をあげる作用があるため一時的に高血糖になりやすいです。

糖尿病が悪化したり、新たに糖尿病になるリスクもあるので食事管理や血糖管理に注意が必要です。

- 口渇や多飲、多尿などの高血糖症状をチェックする

- 血糖値やHbA1cの検査データを確認する

【看護ケア】

患者さんの食事や運動に合わせて、生活習慣を整える工夫が必要です。

高血糖症状がみられた際は、速やかに病院受診し医師へ相談することを指導します。

ステロイド潰瘍

胃酸の分泌が亢進され、胃粘膜を保護する働きが弱まるため、消化管に潰瘍を引き起こしやすくなります。

医師の診察によって、消化管症状を抑える薬を調整する場合もあります。

- 胃痛、腹部膨満感の自覚症状の有無

- 便秘や下血の症状のチェック

【看護ケア】

胃酸分泌を抑制する薬や、胃粘膜を保護する薬の内服が効果的なため、医師と連携し適切な治療を選択することが大切です。

患者さんには、自覚症状だけでなく、便の観察(色や形状)をするように声かけしましょう。

精神症状

気分が高揚したり、抑うつ状態になったりする人もいます。

本人が症状を自覚しにくく、精神症状が悪化すると、家族関係や職場での人間関係のトラブルにつながるケースもあります。

- 気分高揚、抑うつ状態の症状のチェック

- 不眠や集中力低下の症状の確認をする

【看護ケア】

精神症状に合わせて、症状を和らげるべきか医師と情報共有します。

患者さんの家族や身近な人に、精神症状が起こる可能性を理解してもらい、早めに変化に気づけるよう工夫します。

中心性肥満、ムーンフェイス

食欲亢進作用があり、肥満になりやすいです。

特に、顔や肩、胴体などに脂肪が付きやすく顔が丸くなることをムーンフェイスと呼びます。

- 食欲の変化を確認する

- 体重、外見の変化をチェック

【看護ケア】

体重変化をモニタリングしていき、必要に応じて食事や運動の生活指導を行うことが大切です。

事前に外見の変化を説明することで、患者さんの不安を軽減します。

動脈硬化

ステロイドの内服は高脂血症や高血圧を引き起こし、動脈硬化を悪化させます。

・コレステロールや中性脂肪の検査データのチェック

【看護ケア】

動脈硬化を予防するため、適度な運動と食事、禁煙など生活習慣の指導が必要です。

検査データに異常があれば、速やかに医師と共有し、早期に対処できるように連携します。

高血圧

ステロイドは水分とナトリウムを体内に留める働きがあるため、血圧が上がりやすく、浮腫みやすい状態になります。

- 頭痛、めまい、動悸、浮腫といった症状に注意する

- 血圧の変化を確認する

【看護ケア】

普段の血圧の変化を知るため、自宅での血圧測定について伝えます。

降圧薬を内服する場合は適切に内服できるように指導していきます。

視覚症状

眼圧が上昇することで、白内障の進行や緑内障の悪化などの症状がみられます。

進行すると視力低下や見えづらさがありますが、自覚症状がない場合があるため注意が必要です。

- 目のかすみや物が二重に見えるといった自覚症状のチェック

- 目の充血がないか確認する

【看護ケア】

症状の早期発見のため、ステロイドの長期内服中は眼科での定期的な診察を勧めます。

また、緑内障や白内障のリスクについて十分に理解してもらいましょう。

ステロイドざ瘡

皮脂の分泌が高まることにより、ざ瘡(ニキビ)ができやすくなります。

顔や胸、背中などに一時的にざ瘡が増えるのが特徴です。

・ニキビや乾燥といった皮膚の変化がないかの確認

【看護ケア】

乾燥を防ぐための保湿や紫外線対策といった毎日のスキンケア方法を指導します。

肌トラブルによるストレスを少しでも軽減できるように、適切なスキンケアと心のケアが必要です。

骨粗鬆症、無菌性骨壊死

ステロイドは骨形成の働きを抑制し、骨破壊の働きが亢進するため、骨を脆くします。

画像検査や骨密度の測定での早期発見が重要です。

- 関節の痛みがないか確認する

- 骨密度やX線のデータをチェックする

【看護ケア】

骨粗鬆症を予防するための、生活や食事に関する日常生活へのアドバイスを行います。

転倒しにくいための対策(段差をなくす、部屋を明るくする)も必要です。

骨粗鬆症予防で内服を行う場合は適切に内服できるよう、内服指導も欠かせません。

ステロイド筋症

ステロイドの長期内服により、筋力が低下することがあります。ステロイドの減量で改善する人もいます。

・立ち上がりにくい、手足に力が入らないなどの自覚症状を確認する

【看護ケア】

筋力が落ちている場合は、転倒リスクも高まります。

骨粗鬆症の副作用もあるため、普段の生活でも注意が必要であることを伝えます。

過度な安静は、筋力低下につながるため、患者さんが安心して日常生活を送れるようサポートします。

外用薬の副作用

ステロイド外用薬の副作用は、一時的に以下のような症状が現れる場合があります。

- 皮膚が薄くなる

- 多毛

- ステロイドざ瘡

- カンジタやヘルペスの誘発、悪化

- 酒さ様皮膚炎

外用薬は、塗布した場所に出現するため、一度に塗る量にも注意します。

患者さんに指導する際は「1センチ程度」など、具体例を示すと分かりやすくなります。

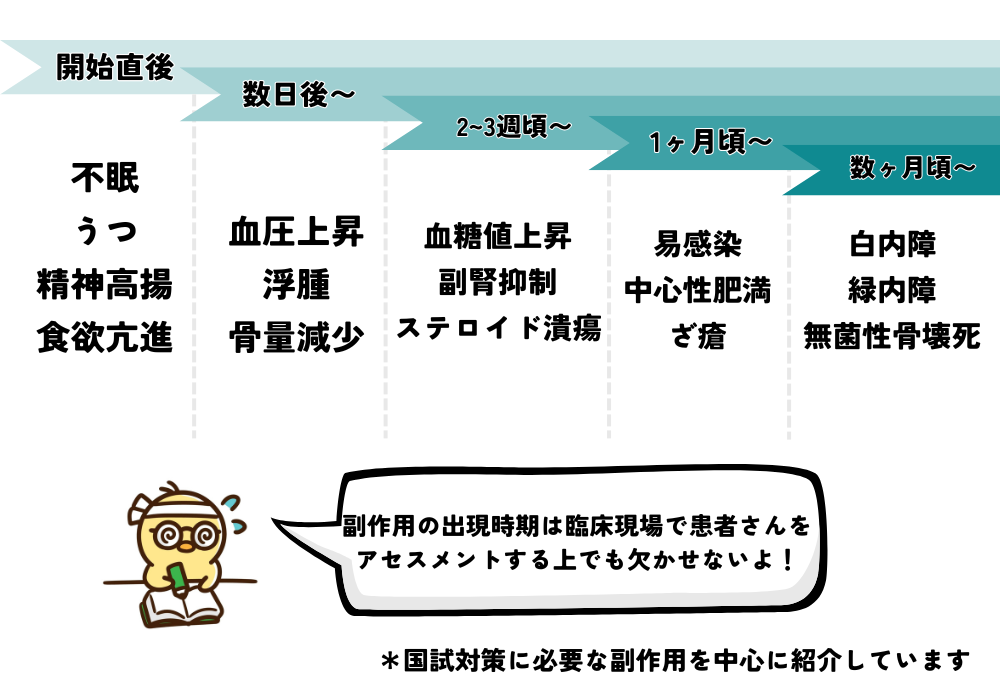

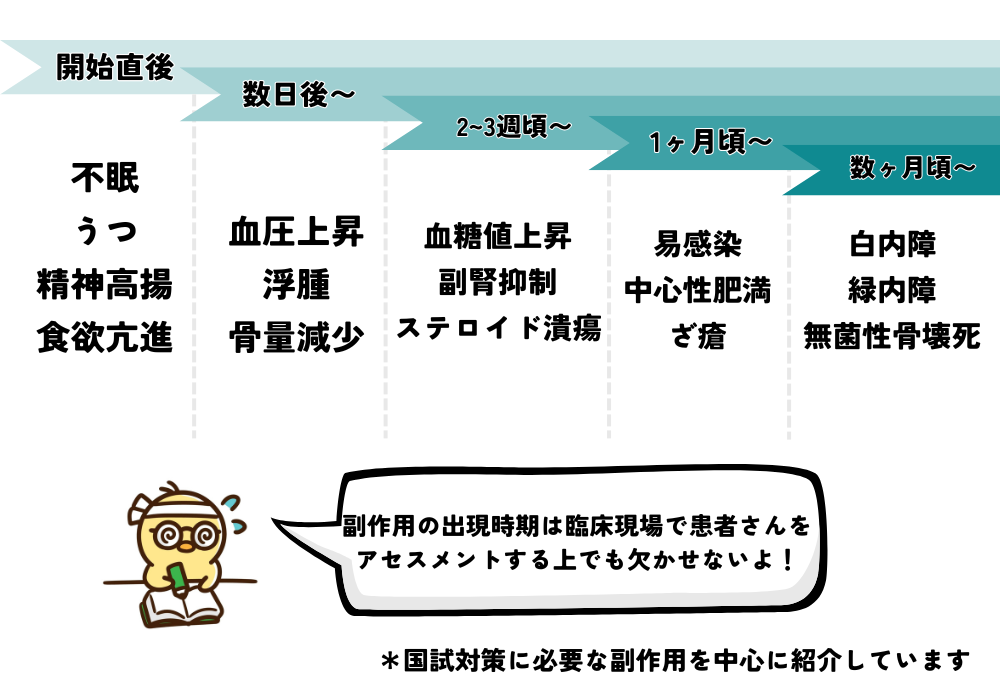

内服薬の副作用発現時期と長期投与のリスク

副作用症状は、それぞれ出現する時期が異なります。

内服薬の副作用は、種類や器官もわかれるため整理して覚えましょう。

ステロイドを長期使用すると、脳が「体内にホルモンは十分にある!」と判断してしまい、副腎の働きが弱まるケースがあります。

ステロイドは急に中止せず、少量ずつ減量していくことが大切です。

ステロイドの長期内服は、急にやめてしまうと、体内のステロイドホルモンが不足し、『ステロイド離脱症候群』を引き起こす場合があります。

代表的な症状は以下の通りです。

- 全身倦怠感

- 関節痛

- 吐き気

- 頭痛

- 血圧低下

ステロイドの内服をやめる際は、必ず医師の指示のもと、少しずつ減量するのがポイントです。

腕試し!ステロイド副作用に関する国家試験過去問題に挑戦

過去に出題された問題を実際に解いてみましょう!

問題を解くことで知識が整理されます。

第100回午前24問

副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

- 炎症の抑制

- 食欲の抑制

- 免疫の促進

- 血糖の低下

- 血圧の低下

答え

1.炎症の抑制

ステロイドには炎症の抑制作用と免疫の抑制作用があるので1が正解。

食欲は亢進、免疫は抑制、血糖と血圧は上昇するため2.3.4.5は不正解となります。

第95回 午前19問

副腎皮質ステロイド薬の長期投与による有害作用はどれか。

- 骨粗鬆症

- 血圧低下

- 聴力障害

- 低血糖

答え

1.骨粗鬆症

ステロイドの長期投与による副作用は骨粗鬆症があるので1が正解。

破骨細胞(骨を破壊し、体内にカルシウムを放出する)の働きを促進し、骨芽細胞(骨を作る細胞)の働きが抑制されるので、骨粗鬆症のリスクが高まります。

ステロイド内服で血圧は上昇し、高血糖になるので2,4は不正解となります。

また、聴力障害は生じないので3も不正解です。

第103回 午前52問

Aさん(57歳、男性)は、肺癌で放射線治療後、放射線肺炎を発症し、1か月半前から副腎皮質ステロイドにより治療中である。2日前から38.0℃の発熱と頭痛が出現し、検査の結果、前頭葉に膿瘍が認められた。現在のAさんの血液検査データは、白血球12,000/μL、空腹時血糖101mg/dL、HbA1c5.9%、CRP4.6mg/dLである。

膿瘍の発症に関与した副腎皮質ステロイドの副作用はどれか。

- 糖尿病

- 易感染

- 高血圧症

- 創傷治癒遅延

答え

2.易感染

発熱の症状、検査データの異常(白血球数、CRPの上昇)から易感染の副作用が疑われるので2が正解。

空腹時血糖(平常時:70〜110mg/dl)とHbA1c(4.6〜6.2%)は正常値内なので1は不正解。Aさんは高血圧症状や創傷治癒遷延に関する症状はないので3,4も不正解です。

第110回午後88問

Aさん(53歳、男性、会社員)は、数日前から耳鳴、めまい、耳閉感が出現し、突発性難聴と診断され入院となった。副腎皮質ステロイド薬の投与で症状が改善したため退院することになった。入院前の生活習慣は、外食2回/週、飲酒(ビール700mL)/日、睡眠6時間/日、入浴1回/日、喫煙20本/日、散歩2回/週。

退院後の生活で、Aさんが控えるべき事項はどれか。2つ選べ。

- 飲酒

- 外食

- 喫煙

- 散歩

- 入浴

答え

1.飲酒

3.喫煙

ステロイド内服の副作用である骨粗鬆症は飲酒と喫煙により、悪化するリスクがあります。Aさんには飲酒習慣と喫煙習慣があるので、どちらも控えるように指導する必要があり、1.3が正解です。

易感染もステロイドによる副作用としてありますが、外食や散歩は感染予防策(マスク、手洗い、うがい)をし、人混みを避けるようにすれば、症状や治療に悪影響を与える可能性は低いと考えられます。

また、入浴は体を清潔にする行為であり、控える必要はありません。

第100回 午前102問

次の文を読み問題3に答えよ。

Aさん(28歳、女性)は、サーフィンが趣味で休日は海岸にいることが多い。Aさんは数か月前から前胸部や腕に皮疹がみられ、日焼け後の疲労も強くなり、先月からサーフィンに行くことができなくなっていた。また数週間前から関節痛、微熱、倦怠感があり、2日前から39℃台の発熱が続いたため受診した。血液検査等の結果、全身性エリテマトーデス<SLE>を疑われ、緊急入院となった。

問題3

Aさんの病状が進行したため、メチルプレドニゾロンによるパルス療法が開始された。

Aさんのパルス療法による副作用への看護師の対応で適切なのはどれか。

- 病室の外でのマスク着用を勧める。

- 水分摂取は800ml/日にする。

- かつらの販売業者を紹介する。

- 口すぼめ呼吸法を勧める。

答え

1.病室の外でのマスク着用を勧める。

ステロイド内服中は易感染状態になるため、病室外でマスク着用を勧める1が正解。

飲水制限は特になく、脱毛の症状や呼吸困難の症状も副作用としてはないので、2.3.4は不正解です。

第99回午後75問

長期間服用中、急に中止することによってショックをきたす可能性があるのはどれか。

- 消炎鎮痛薬

- 抗アレルギー薬

- 副腎皮質ステロイド

- ペニシリン系抗菌薬

- マクロライド系抗菌薬

答え

3.副腎皮質ステロイド

ステロイドは長期服用中に急に中止することで、副腎皮質刺激ホルモンが抑制され、副腎が萎縮してしまう「ステロイド離脱症候群」になることがあるので3が正解。

消炎鎮痛薬、抗アレルギー薬、ペニシリン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬は急に中止してもショックをきたす可能性はありません。

\登録無料で気軽にチェック/

就職・転職まだだしな…と思っている方でも、早めの病院チェックはおすすめ!ちなみに、私は掲載して気になる病院は、チェックして受診するタイプです(笑)

まとめ|副作用の理解から看護ケアにつなげよう

ステロイドに関する情報は多く、覚えるのは一苦労ですよね。

ステロイドは、臨床現場でも処方され投与する場面は多いので、学生のうちから要点を理解しておくと、国家試験に対応出来たり、臨床現場でも知識を活かせます。

- 内服薬と外用薬では作用、副作用が大きく異なること

- 易感染、高血糖、消化器症状といった副作用を整理して覚えておくこと

- 副作用と看護ケアを結びつけて考えること

ステロイドは、外見の変化を伴う場合もあるため、副作用を気にする患者さんの精神的フォローは大切です。

副作用症状が増悪し状態が悪化するのは、避けなければならないため、日々の観察や医師との連携も意識します。

何度も復習して、一緒に自信をつけていきましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

\離乳食は宅配で楽しよ!/

赤ちゃんの時って本当に大変ですよね。離乳食は自分の手で…と思っている方にぜひ、試していただきたい!離乳食は買ってもいいし、宅配で楽しませんか?私は、自分で作った離乳食より買った方が美味しい!と感じ買ってました(笑)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい ステロイドの副作用覚えてる?内服薬と外用薬の違いを知ってケアと国家試験対策しよう! このページには、アフィリエイト広告リンクが含まれています。 ステ […]