看護師国家試験対策|要介護認定の申請窓口はどこ?要支援の違いと承認までの流れを解説

学生さん

学生さん要介護認定の申請はどこでするんだろう?

申請窓口が、都道府県や市区町村など複数あると迷いますよね。

自宅で介護や福祉サービスを利用するには、要介護の申請は必要不可欠です。入院患者さんの要介護や要支援状況を確認し、必要があれば申請手続きを促す必要があります。

看護師国家試験の過去問題でも、「要介護の申請先」が出題されています。

この記事では、要介護と要支援の違いや、要介護申請の流れを解説しています。

過去問題に出てくる、間違えやすい用語も解説しているのでポイントを抑えられますよ。

- 要支援と要介護の違い

- 要介護申請の流れ

- 要介護申請の過去問題

看護師になっても必要な知識だったり、今後、自分の家族に必要になったりするため、ぜひ覚えておきましょう。

看護師国家試験対策|要介護認定とは

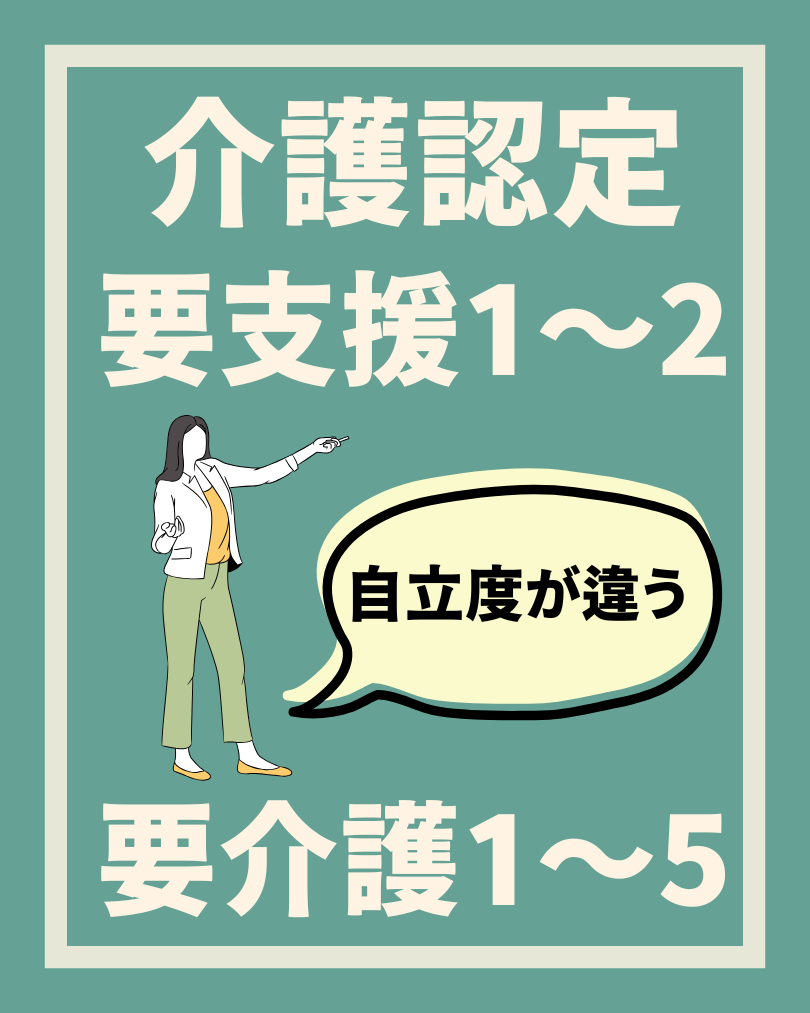

要介護認定は、介護を受けたい本人や家族が申請をし「どの程度の介護が必要なのか」が判断され認定区分がつきます。

認定内容は「要支援1~2」「要介護1~5」までの段階で市町村が判断します。

要支援1は日常生活に軽度な支援ですが、要介護5になると寝たきり状態で全てに手助けが必要と判断されます。

要支援とは

要支援は、日常生活の基本動作はできるものの、家事などに多少のサポートが必要な方です。具体的な例は、次の内容があります。

- トイレは行けるが、掃除は手助けが必要

- 腰が痛くて、洗濯物を干したりたたんだり出来ない

- 長い時間立てないため、調理ができない

- 認知機能が低下し、金銭管理難しい

- 足が悪く、買い物へ外出ができない

訪問介護で日常生活のサポートに入る方がメインになります。

「要支援」の設定問題が出題された場合には、生活が自立した人をイメージして解答しましょう。

要介護とは

要介護は、日常生活動作にサポートが必要な方です。具体的な内容としては、以下のような点があります。

- 誰かの力を借りなければトイレで排泄ができない

- ベッドからの起き上がりが不安定で支えが必要

- 外出するときはシルバーカーや杖が必要

- もの忘れなど、認知機能の低下も認定には入る可能性がある

トイレや入浴など、生活に必要な行動にサポートが必要な状態であるため、訪問介護や訪問看護、デイサービスなども利用が可能になります。

「要介護」の設定問題が出題されたら、日常生活に介護が必要な状態をイメージしましょう。

設定問題には、退院後の自宅改装や介護用品のレンタルなどの内容も絡んでくるので、介護が必要な状況を想像して解答しましょう。

看護師国家試験対策|要介護認定に向けた申請の流れ

要支援を含めた、要介護認定されるまでの申請の流れを解説します。

市町村が申請先になり、国家試験にも出てくるので覚えておきましょう。

家族がいなければ、ケアマネージャーや地域包括支援センターの職員も代理申請が行えます。

必要書類を揃えて窓口に提出します。市町村によっては、主治医からの「主治医意見書」が必要になる場合があります。

揃える書類内容を知りたい場合には、こちらを参考にしてみてくださいね。

市区町村から訪問日の調整連絡があります。調査内容は、次のような点を確認します。

- 身体機能

- 生活機能

- 認知機能

- 精神・行動障害

- 社会生活への適応

調査項目は74項目あり、調査は30~60分程度で終了します。入院中だと看護師に状況を確認する場合があります。

私も入院患者さんの介護認定の調査に、数回立ち合い協力した経験があります。

コンピューターが該当項目を一次判定します。

介護認定審査会が二次判定を行い、認定が出るまで約30日程度かかります。

新規の認定であれば6カ月後に更新が必要になります。結果に不服であれば、3カ月以内の不服申し立ても受け付けています。

看護師国家試験過去問題

第96回|介護保険制度について

介護保険制度で正しいのはどれか。

- 要介護認定は市町村が行う

- 第1号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である

- 利用者はケアプランが作成できない

- 要介護認定の申請は不要である

答え

1

要介護認定は市町村へ提出、市町村の介護認定調査会が介護区分を決定し、審査審査結果が出るまで30日程度要します。

第1号被保険者は20歳以上60歳未満の方になり、他の2号、3号は下の表をご覧ください。

| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |

|---|---|---|

| 日本国内に住む、第2・3号被保険者以外の人(外国人含) | 厚生年金に加入している人(外国人含) | 第2号被保険者である配偶者に扶養されている人(外国人含) |

| 自営業者、学生、漁業従事者、フリーター、無職の人など | 会社員、公務員など | 専業主婦(夫)、パートタイマーなど |

| 20歳以上60歳未満 | 原則65歳未満 | 20歳以上60歳未満 |

介護保険の認定が下りた時点で、ケアマネージャーによるケアプランの作成が行えます。ケアプランは1ヶ月に1回定期的に見直しを行います。

第99回|要介護認定の申請先

要介護認定の申請先はどれか

- 市町村

- 保健所

- 主治医

- 介護保健施設

答え

1

主治医が「主治医意見書」を書くケースがあります。

65歳未満の方で、介護認定を申請する場合に用いられ、二次審査の介護認定調査会の判断基準の資料として提出します。

第103回|要介護認定の申請先

要介護認定の申請先はどれか。

- 都道府県

- 市町村

- 診療所

- 訪問看護ステーション

答え

2

都道府県に提出が必要な申請は、以下のような内容があります。

- 特定医療費(指定難病)支給認定申請

- 軽症者でも高額な医療が3カ月以上ある特例

- 人工呼吸器等装着者に係る特例

重病患者と特定されていない方でも、月々の医療費が33,000円以上負担を超える場合には都道府県に医療費の申請が提出できます。

厚生労働省が認めている指定難病は、348項目あります。参考にされたい方は、こちらからチェックしてみてくださいね。

第104回|審査判定業務をする人

要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか

- 介護認定審査会

- 介護保険審査会

- 社会福祉協議会

- 社会保障審議会

答え

1

社会福祉協議会と社会保障審議会は、名称こそ似ていますが、内容は全く異なるため注意しましょう。設置されている行政や、役割は以下を参考にしてみてくださいね。

| 社会福祉協議会 | 社会保障審議会 |

| 各都道府県・各市町村 | 厚生労働省に設置 |

| 社会福祉活動の推進を目的にした民間組織行っている ・訪問介護 ・配食サービス ・ボランティア活動 など | 年金問題や人口問題など。審議会で調査・審議が行われ、まとまった意見を厚生労働大臣や関係する行政機関に参考意見を述べる |

第110回|要介護認定の申請先

要介護認定の申請先はどれか

- 市町村

- 診療所

- 都道府県

- 介護保険審査会

答え

1

介護保険審査会と介護認定審査会は、設置場所と役割が違うため、間違えないようにしましょう。

| 介護保険審査会 | 介護認定審査会 |

| 都道府県に設置 | 市町村に設置 |

| 市町村が行った保険給付や介護保険に関する処分に対して不服申立の審理・裁決を行う第三者機関 | 介護に必要な度合いを審査・判定し、介護認定を決める機関 |

看護師になっても役立てよう|要介護申請は市町村窓口へ!

要介護申請の内容や、申請の流れ、過去問題を紹介しました。要支援と要介護の違いは、日常生活のサポート内容で認定される区分が異なります。

- 要支援1~2:日常生活動作はできるが、掃除・調理などにサポートが必要

- 要介護1~5:トイレ介助や移乗介助など日常生活動作にサポートが必要

要介護申請は市町村窓口に提出し、受理されれば調査が入り、介護認定審査会が認定区分を決定します。

決定までには約30日程度かかるため、入院患者さんが申請していなければ、早めの検討を家族にも相談する必要があります。

今回の流れを覚えておくと看護師国家試験への自信になり、看護師になっても活用できる知識になりますよ。応援しています!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] あわせて読みたい 看護師国家試験対策|要介護認定の申請窓口はどこ?要支援の違いと承認までの流れを解説 要介護認定の申請はどこでするんだろう? 申請窓口が、都道府県や市 […]

[…] あわせて読みたい 看護師国家試験対策|要介護認定の申請窓口はどこ?要支援の違いと承認までの流れを解説 要介護認定の申請はどこでするんだろう? 申請窓口が、都道府県や市 […]