経鼻管栄養の安全な体位と注意点|国家試験対策

学生さん

学生さん経鼻経管栄養の体位は、どうするんだっけ…投与する時の注意点は?

改めて確認しようとすると、どこに気をつけたらいいか迷ってしまいますよね。

経鼻経管栄養は、鼻から胃までチューブを入れ、栄養を届ける方法です。

消化官の働きに問題がない患者さんに用いられ、経静脈栄養とは異なります。

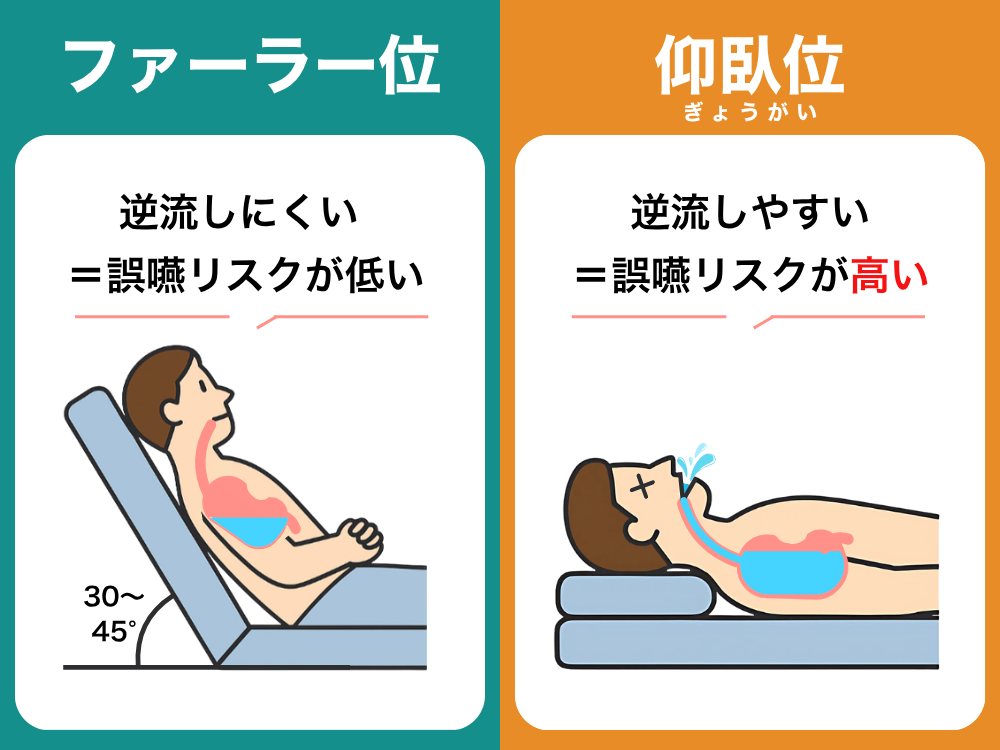

チューブ挿入時や栄養剤を投与する時は、誤嚥を防ぐためにファウラー位を保つことが重要です。

チューブ固定による皮膚トラブルを防ぎ、口腔ケアで感染症を予防することも、看護師の大切な役割です。

- 経管栄養と経静脈栄養の違い

- 経鼻経管栄養の基礎知識

- 経鼻経管栄養のメリット・デメリット

- チューブ挿入から投与までの注意点

- 経鼻経管栄養の観察ポイントと看護の工夫

- 国家試験で出題された過去問と解説

経鼻経管栄養の概要、注入時の正しい体位や観察ポイントを理解しておくと、国試のひっかけ問題にも落ち着いて対応でき、実習でも自信を持ってケアが行えるようになります。

経鼻経管栄養をマスターし、国家試験合格に近づきましょう。

明日の“かわいい”は

\夜のクレンジングから始まる/

優しい温もり・とろけるクレンジング・ほのかに香る柑橘…肌も心もマナラでほぐそ。

経鼻経管栄養とは?国試や実習で必要な基礎知識

経鼻経管栄養は、経口で食べられない患者さんの栄養管理の方法のひとつです。

経口摂取ができない方の治療の全体像を整理し、経鼻経管栄養を分かりやすく解説します。

- 経口摂取ができない人の栄養管理法

- 経管栄養と経静脈栄養の違い

- 経鼻経管栄養について

- 経鼻経管栄養のメリット・デメリット

経口摂取ができない人の栄養管理法

病気やケガの影響で口から食事を摂れない患者さんも、生きるためのエネルギー源が必要になります。

栄養を届ける方法は、消化管を通して栄養を届ける「経管栄養」と、血管から薬剤用栄養(高カロリー輸液)を入れる「経静脈栄養」の2つが主です。

どちらも、患者さんに必要な栄養を補うことが目的です。

経管栄養と経静脈栄養の違い

経管栄養は、チューブを通して胃や腸などの消化管に栄養を届けます。

腸の蠕動(ぜんどう)運動や吸収機能を保てるため、腸が正常に動く人に向いています。

一方、腸閉塞や腸管壊死など、消化管の安静が必要な場合は、中心静脈などの太い血管から体内へ投与する「経静脈栄養」を選択します。

「消化管の動きが正常かどうか」が、ポイント。違いをイメージできると、国試や実習に役立ちますよ。

経鼻経管栄養について

経鼻経管栄養は、鼻から胃までチューブを挿入し栄養や水分を届けます。

手術の必要がなく、すぐに始めることができ、4週間未満の短期的な栄養管理に選択されます。

経鼻経管栄養が必要となる場合は、以下のとおりです。

- 病気や手術の影響で一時的に食事ができない

- 嚥下機能に障害がある

- 意識障害があり自発的に経口摂取が難しい

- 食事はできるが誤嚥性肺炎を繰り返してしまう

4週間以上の長期的な栄養管理が必要な場合は、チューブを長期的に挿入する負担を考慮して、胃ろうなどの消化管ろうが選択されます。

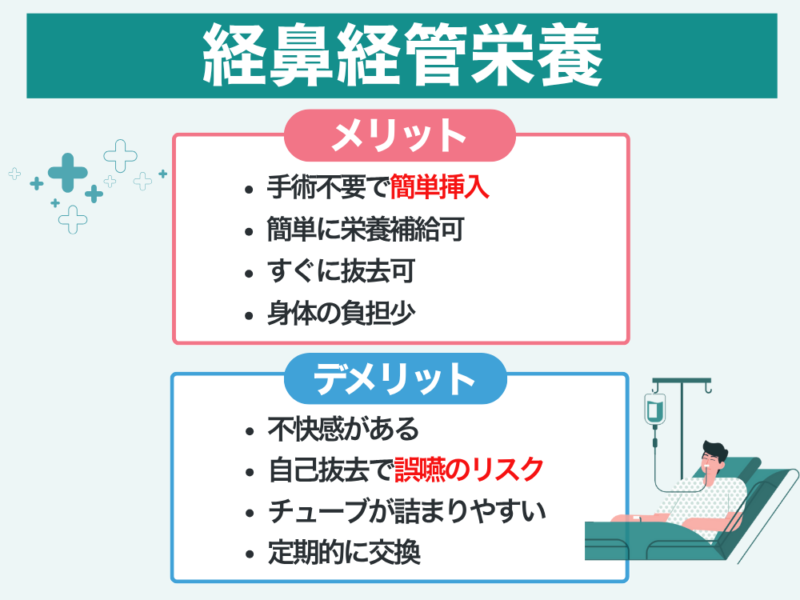

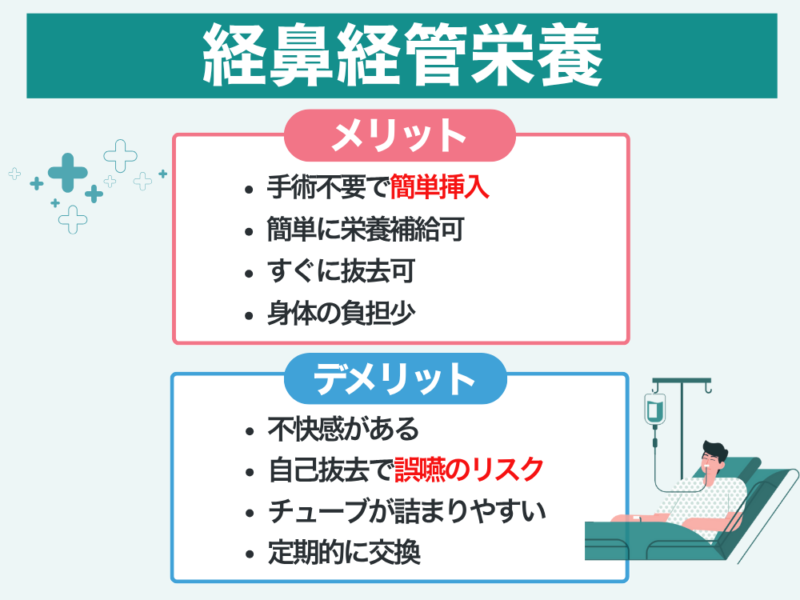

経鼻経管栄養のメリット・デメリット

経鼻経管栄養のメリットは、手術をせずに簡単にチューブが挿入できることです。

必要なときに栄養を補給でき、不要になればすぐにチューブを抜去できます。

体への負担が少なく、さまざまな患者さんに使いやすい方法です。

デメリットは、チューブを挿入したまま過ごすため、鼻や喉に違和感や不快感を覚えることです。

せん妄や認知症の患者さんは、留置中の違和感から無意識にチューブを自己抜去してしまうことがあります。

注入中にチューブが抜けると、誤嚥を引き起こすリスクが高まるため、注意が必要です。

チューブが細く、栄養剤や内服薬が詰まりやすいこと、衛生的観点から1〜2週間ごとに新しいチューブへ交換が必要なこともデメリットです。

経鼻経管栄養は「経管栄養」の代表的な方法の一つですが、すべての患者さんに適しているわけではありません。

患者さんの状態に合わせて、最適な栄養管理方法を一緒に考えていきましょう。

経鼻経管栄養のチューブ挿入から投与について

安全な経鼻経管栄養を行うには、準備から挿入・注入にかけての各工程を正確に理解しておくことが大切です。

- 準備と確認事項について

- チューブ挿入時の体位とポイント

- 栄養剤投与中・注入のポイント

準備と確認事項について

経鼻経管栄養に必要な物品は、次のとおりです。

- 経鼻チューブ(※NGチューブ:Nasogastric tube)

- 栄養剤

- 注入用フックあるいはスタンド

- 栄養ボトル(またはバッグ)

- シリンジ

- 手袋

- 白湯

- 聴診器

経管栄養を開始する前は、患者さんのバイタルサインの他に、呼吸状態や腹部の張り、嘔気の有無などを確認しましょう。

栄養剤にも種類があり、白湯の量は年齢や体重を考慮して医師の指示が決まっています。

医師の指示内容と間違いがないか、他の看護師とダブルチェックしてインシデントを予防します。

チューブ挿入時の体位とポイント

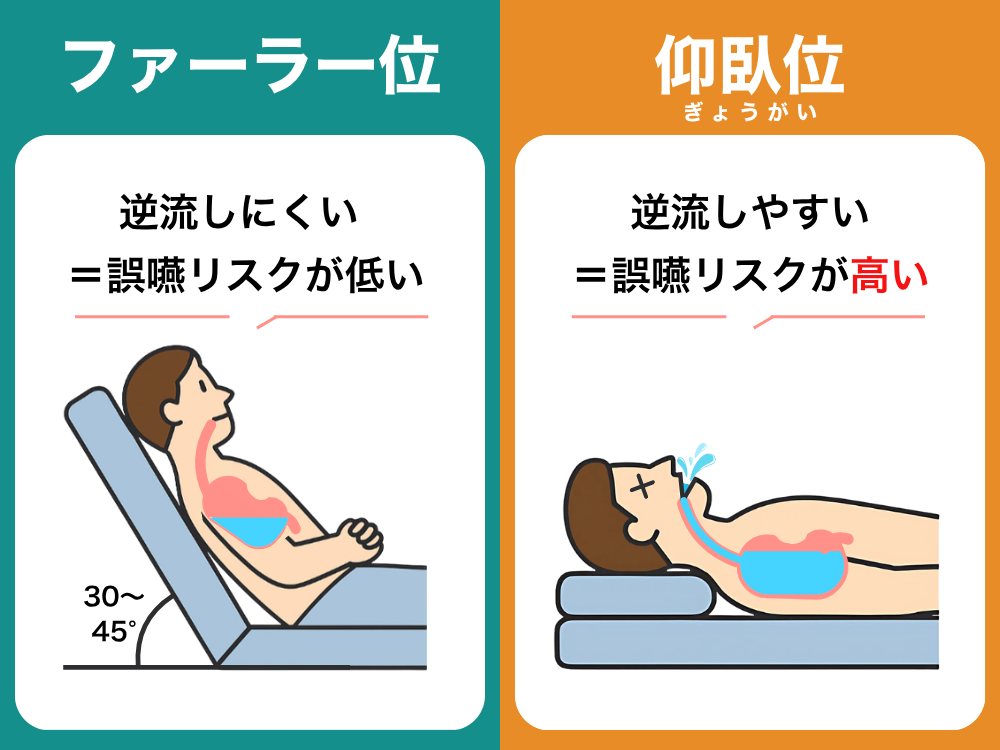

経鼻経管栄養のチューブを挿入する際は、患者さんが嚥下しやすいファウラー位(上体30~45度挙上位)にし頸部を軽く前屈させます。

後屈すると気道に管が入りやすくなるため、注意しましょう。

挿入は、医師が行います。

挿入時は、患者さんにつばを飲み込んでもらいながら(嚥下運動)進めると、チューブが食道に入りやすいです。

一気に押し込まず、嚥下のタイミングに合わせてゆっくり進めるのがポイントです。

予定の長さまで挿入できたら、チューブ先端が胃内に入っているかを確認します。

- 口の中でチューブが巻いてないか確認

- シリンジで5〜10mlの空気を注入

- 聴診器で腹部の「ゴボゴボ」という空気音を聴取

- シリンジで吸引し、胃内容物を確認

胃内への挿入が確認できたら、チューブの挿入長さを確認し、鼻腔内を圧迫しないように固定します。

ズレがあった場合すぐに気付けるよう、チューブにはマーキングを行いましょう。

記録には、「経鼻:〇Gチューブ△cm固定」と記載します。

挿入後は、レントゲンでチューブ位置を確認し、医師の許可を得てから白湯や栄養剤の注入を開始します。

栄養剤投与中・注入のポイント

経鼻経管栄養を投与する際は、毎回チューブの先端が胃内に留まっているか聴診で必ず確認します。

チューブ固定のズレや挿入長さの変化を合わせてチェックしましょう。

栄養剤を注入する間は、患者さんにファウラー位を維持してもらい、胃内容物の逆流を防ぎます。

体位が崩れると誤嚥のリスクが高まるため、自分で姿勢を維持出来ない方にはクッションや体位保持具を活用します。

患者さんが無理なくリラックスできる姿勢を保つことが大切です。

注入は、重力滴下やシリンジ、ポンプなどを用いて、ゆっくり進めましょう。

急速に注入してしまうと腹部膨満や嘔吐、下痢などの原因につながりやすいです。

栄養剤の注入が終わった後も、逆流リスクが高いので、30分程度はファウラー位を保持します。

経鼻経管栄養の観察ポイントと看護の注意点

経鼻経管栄養を安全に続けるためには、患者さんを丁寧に観察することが大切です。

注入中の観察項目と、看護師が特に注意しておきたいケアのポイントを解説します。

- 栄養剤注入中の観察項目

- 経鼻経管栄養中の口腔ケアについて

- チューブ固定に伴う皮膚トラブルについて

栄養剤注入中の観察項目

栄養剤注入中に確認したい観察項目は、次の通りです。

- 注入速度や量は医師の指示に沿っているか

- 嘔気・嘔吐の有無

- 腹部の張り(膨満感)の有無

- 下痢などの消化器症状の有無

- 咳込みや喘鳴の有無

- 呼吸状態の変化

- 顔色や表情に違和感がないか

- バイタルサインの変化

- 姿勢は崩れや、チューブを触る仕草がないか

栄養剤の種類や温度、注入速度が適切でない場合、嘔気・嘔吐や腹部の張り、下痢などが現れることがあります。

症状の頻度や強さ、便の性状を確認し、必要に応じて注入速度を調整し、一時的に注入を中断して医師へ報告します。

喘鳴が強く出ている状態での注入は、咳込みがきっかけで、嘔吐や誤嚥を引き起こすことがあります。

呼吸が安定しているかを事前に確認し、必要に応じて体位調整や、痰の吸引を行ってから注入を開始しましょう。

注入中に咳込みや呼吸苦が見られた場合は、誤嚥を疑い、すぐに注入を中止します。

呼吸状態を評価したうえで、速やかに医師に報告します。

冷や汗や苦しそうな表情など、小さな変化も見逃さないようにしましょう。

経鼻経管栄養中の口腔ケアについて

経鼻経管栄養中であっても、日々の口腔ケアは必要です。

経口摂取がない状態が続くと、以下のリスクが伴います。

- 口腔内が乾燥・不潔になる

- 嚥下機能が低下

乾燥した口腔内は、細菌が増殖しやすく誤嚥性肺炎のリスクを高めます。

使わないことで嚥下機能が低下しやすいため、積極的な口腔ケアが役立つのです。

口腔ケアの際に舌や頬のマッサージをすることで、口腔内に刺激が加わり、嚥下機能の維持や訓練に役立ちます。

口腔ケアは、栄養剤の投与中や直後は避け、投与前や投与後時間をあけてから行いましょう。

チューブ固定に伴う皮膚トラブルについて

経鼻経管栄養では、チューブの固定に伴う皮膚トラブルが起こりやすいため注意が必要です。

主な皮膚トラブルは、固定テープによるかぶれや、チューブが鼻腔内の粘膜を圧迫して生じる発赤などです。

皮膚トラブルを予防するためには、固定テープは毎日張り替え、貼る位置を少しずつずらすことが大切です。

チューブが鼻腔内を圧迫しないよう、固定の位置にも気をつけましょう。

張り替えの際は、毎回皮膚の状態を確認し、チューブの長さにズレがないかも合わせてチェックしてください。

経鼻管栄養に関連した看護師国家試験を解いてみよう

経鼻経管栄養に関する知識は、看護師国家試験でも繰り返し問われます。

実際に過去に出題された問題を確認しながら、重要な体位や観察項目を復習しましょう。

必修問題の出題例(第97回 看護師国家試験)

成人の経鼻経管栄養法の体位で適切なのはどれか。

- 膝胸位

- 腹臥位

- 半坐位

- シムス位

答え

3.半坐位

経鼻経管栄養を行う際は、嚥下しやすく逆流を防ぐために上体を30〜45度程度挙上する半坐位(ファウラー位)が基本です。

一般問題の出題例(第98回 看護師国家試験)

経管栄養法における経鼻チューブ挿入で適切なのはどれか。

- 挿入時はファウラー位にする。

- 咽頭部よりも先へ挿入する際には頸部後屈位にする。

- 嚥下運動よりも速い速度で挿入する。

- 胃内への挿入を少量の栄養物を注入して確認する。

答え

1.挿入時はファウラー位にする。

経鼻チューブ挿入時も、患者さんが嚥下しやすいようにファウラー位になってもらいます。

頸部を軽く前屈させることで、チューブをスムーズに食道へ挿入できます。

挿入後は胃内の栄養物を確認しましょう。

一般問題の出題例(第98回 看護師国家試験)

次の文を読み問題1に答えよ。

7歳の男児。筋ジストロフィー。誤嚥性肺炎のため入院した。両親との3人家族。車椅子介助で特別支援学校に通学している。父親は早朝から深夜まで仕事のため不在が多い。介護はほぼ母親が担っている。母親は軽度の高血圧症である。

問題1

肺炎は改善し、退院後も経鼻経管栄養法によって栄養補給を行うこととなった。退院後の病状変化時の対応について母親から不安の訴えがあったため、訪問看護ステーションからの訪問看護が開始されることとなった。

経鼻経管栄養法の合併症予防のため、観察する項目で優先度が低いのはどれか。

- 発熱の有無

- 食欲の有無

- 肺音の異常の有無

- 経鼻チューブの固定状況

- チューブ挿入部の皮膚の状態

答え

2.食欲の有無

経鼻経管栄養では、誤嚥性肺炎などの感染症状や、固定部位の皮膚トラブルを防ぐための観察が必須です。

経口摂取を行わない場合、食欲の有無は直接的な合併症の指標にはなりにくいため、優先度は低くなります。

風呂はキャンセル。

\でも、クレンジングは出席/

お湯いらずでOK、肌だけでも整えてこ。

経鼻経管栄養をマスターし、国試に備えよう!

経鼻経管栄養は、口から十分に食事をとれない患者さんにとって、重要な栄養補給の手段です。

チューブ挿入時の体位や観察ポイントを理解しておくことで、安全なケアにつながります。国家試験でも自信を持って解答できますよ。

- 鼻からチューブを挿入し胃や腸に栄養を届ける方法

- 腸が正常に働いており、4週間未満の短期管理が対象

- 4週間以上の長期管理が必要な場合は、胃ろうなど他の方法を検討する

手術が不要で挿入は比較的簡単ですが、長期間の留置には向いていません。

長期間留置すると、嚥下機能の低下や口腔内の汚染につながるため、挿入中のケアが重要です。

- チューブ挿入時・栄養剤投与時は、ファウラー位(上体30〜45度挙上)を保つ

- 毎回、チューブの先端が胃内にあるか確認する

- チューブ固定部の皮膚トラブルに注意する

- 口腔内を清潔に保ち、誤嚥性肺炎を予防する

鼻から異物を挿れている感覚は、耐え難く、ストレスを感じます。

自己抜去するリスクも高いため、患者さんの気持ちに寄り添った傾聴や対応が求められます。

国試問題を活用しながら繰り返し復習し、知識を定着させていきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

\近日開校予定/

コメント