クラスで1人しか解けない…2025年看護師国試で正答率9.4%の難問!ヘリコバクター・ピロリ

学生さん

学生さん前回の国試で一番難しい問題を見たけど、よく分からなかった

難問は解説を見ても、よく分からないですよね。

2025年の看護師国家試験で正答率が9.4%と最も低く、多くの看護学生が解けなかった問題は、ヘリコバクター・ピロリでした。

「難問」は解説を見ても難しいですが、要点を整理して覚えると国家試験で点が取りやすくなります。

また、医療現場や日常生活でも遭遇する確率が高いため、看護師としてはおさえるべき知識です。

この記事では、ヘリコバクター・ピロリの基礎知識から看護ポイント、国家試験で問われた内容についてわかりやすくまとめました。

- ヘリコバクター・ピロリの基礎知識

- 検査と治療方法

- 看護ポイント

- ヘリコバクター・ピロリに関連する国家試験問題

ヘリコバクター・ピロリの理解を深め、国家試験対策を進めましょう!

ヘリコバクター・ピロリの基礎知識

ヘリコバクター・ピロリの特徴や性質を理解することで、国家試験対策だけでなく、実際の臨床現場でも看護に活かすことができます。

- ヘリコバクター・ピロリは細菌の一種

- 感染経路

- 主な症状と胃がんとの関連性

ヘリコバクター・ピロリは細菌の一種

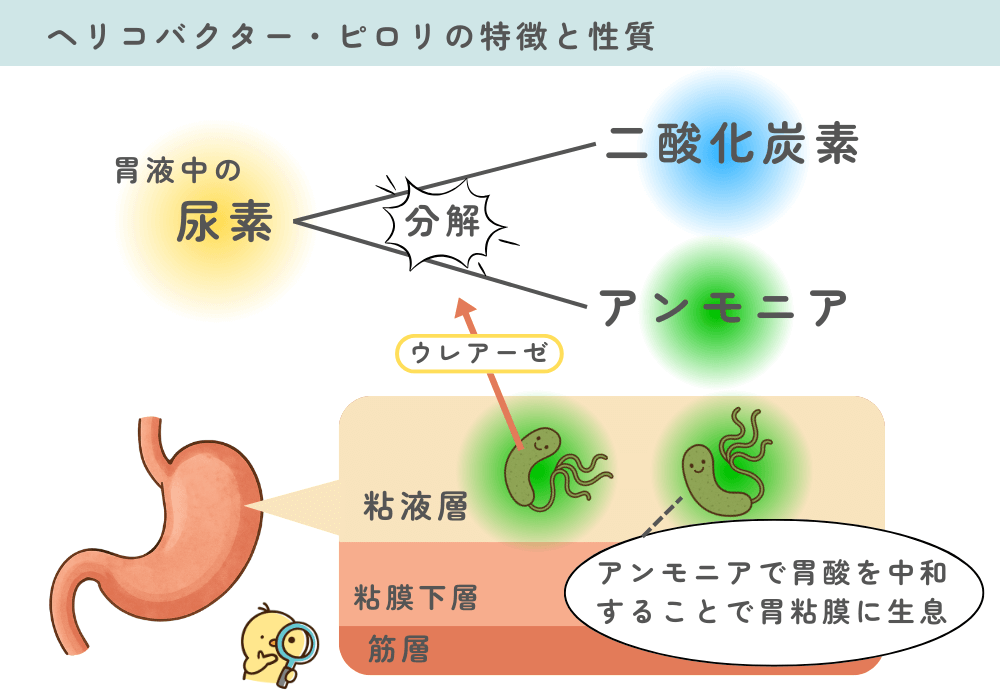

ヘリコバクター・ピロリは胃や十二指腸に寄生する、螺旋状の構造をした細菌の一種です。

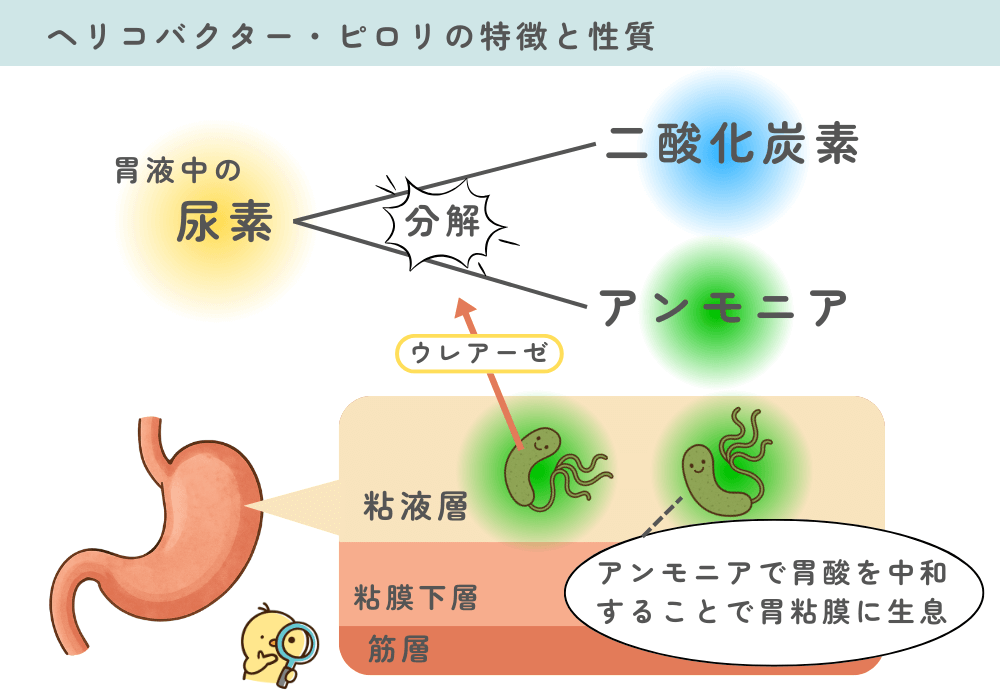

ヘリコバクター・ピロリの性質は、以下の図を参考にしてみてくださいね。

ヘリコバクター・ピロリ菌は、胃の内面にある「保護粘液層」の中で増殖します。

ピロリ菌が産生する、ウレアーゼと呼ばれる酵素が胃液の中にある尿素を分解し、アンモニアと二酸化炭素を生成します。

生成されたアンモニアで、胃酸を中和することで、胃粘膜に生息することが可能です。

感染経路

ヘリコバクター・ピロリの主な感染経路は、経口感染です。

ピロリ菌に汚染された食品や水、唾液などから感染すると考えられています。

感染の多くは、免疫機能が未熟な乳幼児期に起こりやすいです。

大人との食器の共有や、子どもへの食べ物の口移しが感染リスクを高めます。

主な症状と胃がんとの関連性

ヘリコバクター・ピロリに感染しても、すぐに症状は出現しません。

長期感染すると、慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍の原因に繋がりやすくなります。

主な症状は、消化器症状が多いです。

- 食欲不振

- 嘔吐

- 腹部膨満感

- 胃痛など

国立がん研究センターは、ヘリコバクター・ピロリと胃がんの関わりについて、以下を報告しています。

ヘリコバクター・ピロリ菌の陽性者では、胃がんリスクが5倍となる。隠れた陽性者を含めると、リスクはさらに倍加する。

国立研究開発法人国立がん研究センター・がん対策研究所|予防関連プロジェクト

ヘリコバクター・ピロリは胃がんリスクを高めるため、定期的な検査や除菌治療が大切です。

ヘリコバクター・ピロリの検査と治療方法

ヘリコバクター・ピロリの検査方法は6つあり、2025年の国家試験問題でも出題されました。

6つの検査法と治療方法について、詳しく解説します。

- 6つの検査方法

- 治療方法と治療後の観察

6つの検査方法

ヘリコバクター・ピロリの検査方法は、内視鏡と血液や便、呼気などの検査があります。

- 組織鏡検査…胃粘膜を採取し、顕微鏡で菌の有無を確認

- 培養検査…採取した胃粘膜を培養し、菌の有無を確認

- 迅速ウレアーゼ試験…組織を採取し、ウレアーゼ活性を測定

内視鏡検査は、顕微鏡や培養を使用するため、診断の信用性が高い傾向にあります。

- 便中抗原測定…便に含まれるピロリ菌の抗原を測定

- 抗ピロリ抗体測定…血液中や尿中のピロリ菌に対する抗体の有無を測定

- 尿素呼気試験…診断薬を内服し、呼気中の二酸化炭素濃度を測定する方法

内視鏡以外の検査は、負担が少ない分、数字で判断するため確実性は低くなりやすいです。

治療方法と治療後の観察

ヘリコバクター・ピロリの治療方法は、2種類の抗菌薬(抗生物質)とプロトポンプ阻害薬(胃酸分泌を抑える薬)の3剤内服が基本です。

1週間内服を行い、4週間後に除菌を検査で判定します。

ピロリ菌が除菌されていなければ、2回目の内服治療を行いますが、2次除菌(2回目の内服終了)までに90%が除菌完了することが多いです。

ヘリコバクター・ピロリ看護ポイント

ヘリコバクター・ピロリは感染しても症状は現れませんが、胃がんリスクを高めるため、症状の観察や内服指導が重要です。

実際の臨床現場で活かせるように、看護ポイントを整理しましょう。

| 看護ポイント | 実施内容 |

|---|---|

| 症状観察 | 上腹部痛 嘔気 腹部膨満感 |

| 内服指導 | 自己判断の中止や減薬予防 処方通りの内服説明、指導 |

| 再感染予防 | 家庭での感染対策指導 手洗いの徹底 乳幼児との食器の共有を避ける |

| 医療者の感染対策 | 院内の環境整備 標準予防策の徹底 |

入院・来院した際の対応の他、再発防止のための予防策の指導も重要です。

ヘリコバクター・ピロリの過去問題を解いてみよう

過去に出題されたヘリコバクター・ピロリの問題を解いてみましょう!

実際に問題を解くと、知識がさらに深まります。

第114回午後28問|正答率9.4%の難問

ヘリコバクター・ピロリ感染症で正しいのはどれか。

- 尿素呼気検査は診断に有用である。

- 除菌後の判定は除菌終了後の翌日に行う。

- ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉は胃の粘膜下層に生息する。

- ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉は尿素を作り出して胃酸から身を守る。

正解

1.尿素呼気検査は診断に有用である。

除菌の判定は、4週間後の判定が推奨されているため、2は不正解です。

ヘリコバクター・ピロリは胃の保護粘液中に生息し、尿素を分解してアンモニアと二酸化炭素を作り出し胃酸から身を守っているため3,4も不正解になります。

第109回午後30問

成人の急性扁桃炎の原因となる菌はどれか。

- 百日咳菌〈Bordetella pertussis〉

- 黄色ブドウ球菌〈Staphylococcus aureus〉

- インフルエンザ菌〈Haemophilus influenzae〉

- ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉

正解

2.黄色ブドウ球菌〈Staphylococcus aureus〉

成人の急性扁桃炎の原因菌は、以下です。

- 黄色ブドウ球菌

- A群β溶連菌

- 肺炎球菌

- レンサ球菌群など

1,3は上気道感染を起こしますが、急性扁桃炎の原因とはならないため不正解です。

ヘリコバクター・ピロリは、胃炎や胃・十二指腸潰瘍を引き起こすため、4も不正解です。

第114回午前56問

老化に伴う消化器系の変化で正しいのはどれか。

- 大腸の蠕動運動が低下する。

- 膵液分泌量が増加する。

- 唾液分泌量が増加する。

- 胃粘膜が萎縮する。

正解

1.大腸の蠕動運動が低下する。

老化に伴い、消化管の筋肉や神経機能は低下するため、大腸の蠕動運動が低下します。

膵液・唾液は、老化に伴い減少するため、2,3は不正解です。

加齢に伴い胃酸が減少することはありますが、胃粘膜の萎縮はヘリコバクター・ピロリなどへの感染による影響が大きいため、4も不正解です。

難問も知れば国家試験突破の1点になる!

ヘリコバクター・ピロリは知識を整理して覚えると、決して難しくありません。

国家試験の難問は難しいですが、検査方法や治療の基礎知識を理解すると十分対策できます。

- 感染経路は経口感染

- 胃がんリスクは5倍

- 検査方法は6つ

- 治療方法は抗菌薬とプロトポンプ阻害薬を1週間内服

- 4週間後に除菌判定

ヘリコバクター・ピロリが、前回の国家試験で難問だった理由は、検査方法が周知されていなかった可能性があります。

ヘリコバクター・ピロリが、胃の中でどのように存在しているのか、理解できるまでふりかえりましょう。

日常生活で感染リスクが高いため、予防対策指導が大切です。

基礎を反復学習することで、知識として定着します。

何度も復習し、国家試験に向けて自信をつけましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント