国試対策【令和4年版】児童虐待の動向ポイント&児童相談所4つのポイント

読者様

読者様国試にでる児童虐待は何をおさえといたらいいのかな。

児童虐待の問題は、動向と児童相談所のポイントをおさえておくといいですよ。

厚生労働省が発表する動向指数だけでは、児童虐待に関する国家試験の対策はできません。

この記事では令和4年度の動向と、関わりが深い児童相談所の重要ポイントをおさえられますよ。

厚生労働省が発表した令和4年度の動向指数で重要なポイントは次の点です。

- 児童虐待の報告件数

- 児童相談所への通告先

- 児童虐待の種類

- 主な虐待者

それぞれの動向指数のポイントを解説します。

児童相談所は、報告を受けとるだけではなく対象の子どもを一時保護する役割があります。

児童相談所にの役割は、過去の国家試験問題にも出題されたので、おさえておくべきポイントでしょう。

- 令和4年度の児童虐待の動向指数

- 動向指数の背景

- 児童相談所の役割

- 児童虐待に関する看護師国家試験過去問題

児童虐待は、年々増加しています。

実際に私が新人時代に体験した児童虐待疑いのケースもお伝えしています。

しかし、センシティブな内容を含みますので予めご承知おきください。

国家試験は社会情勢が反映されるため、要点をおさえておくと問題を解きやすくなりますよ。

| 看護師国家試験高正答率過去問題集 でた問70% 109〜113回試験問題 [ 東京アカデミー ] 価格:1760円 |

国試対策|令和4年度虐待内容の動向

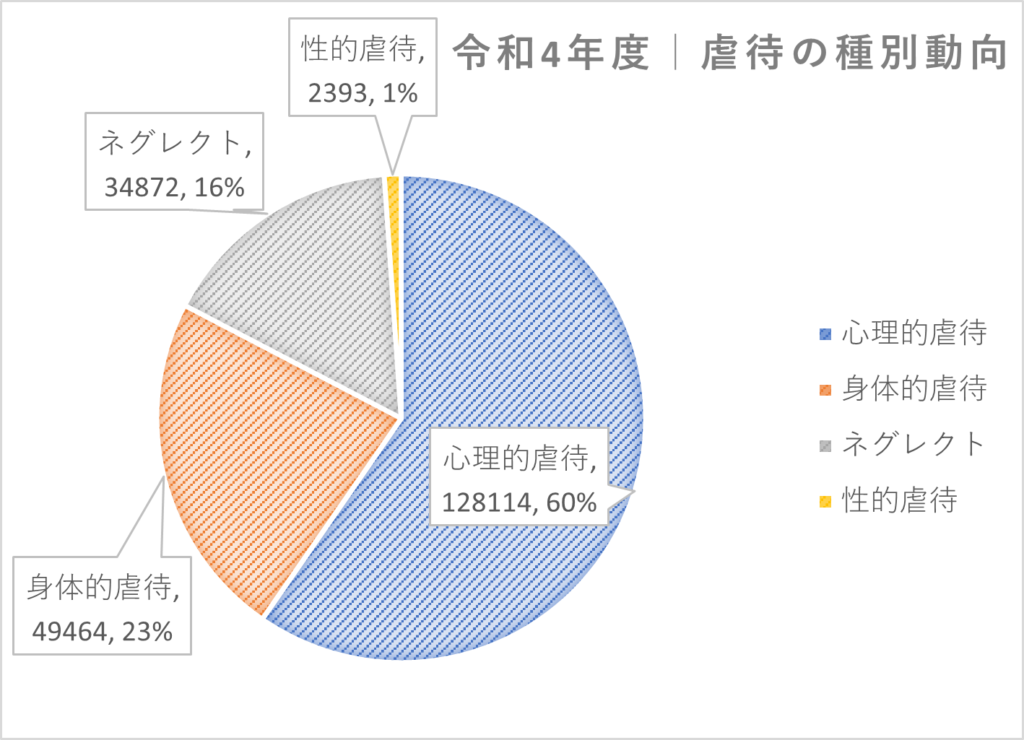

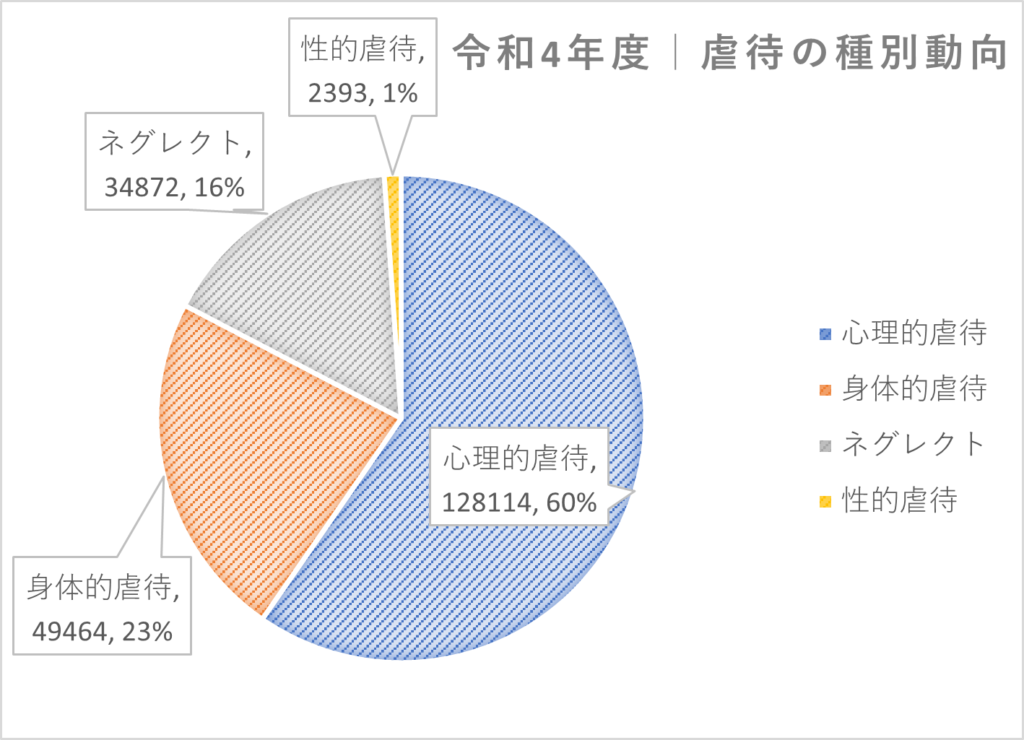

4つの分類に分けられる虐待と、令和4年度に多かった虐待について解説します。

児童虐待の種類は4つ

児童虐待は次の4種類です。

- 心理的虐待

- 身体的虐待

- 性的虐待

- ネグレクト

それぞれの特徴を解説します。

心理的虐待

子どもに脅し言葉や人格を否定するような言葉かけをしたり、親が暴力を受けている様子を日常的に見たりして、正常な心の状態を維持できないのが心理的虐待です。

言動例

- 人格を否定する:「お前はだめだ」

- 精神的ショックな言動:「生まれてこなければ良かったのに」

- 脅し・脅迫言動:「どうなるか、分かっているだろうな」

心理的虐待は、言葉の虐待が多く精神的に傷つけられるため、見た目では分かりにくく周囲が気付きにくいです。

身体的虐待

身体的虐待は、殴る・蹴るなどの暴力を受けて怪我や病気に繋がるような身体にダメージを受けます。

虐待例

- 水に顔を沈める

- 逆さづりにする

- 殴られた青アザが多数ある

- タバコを当てられた火傷の跡があるなど

身体的虐待は、見た目に分かりやすいケースもありますが服で隠れて気付けない場合もあります。

令和4年度の動向では、年齢が上がるにつれて身体的虐待が多くなる傾向がありました。

筆者が経験した症例

病院を受診した7歳の小学生。検査のために親と別室で服を脱いだときに、背中や太ももなどに青あざを見つけた。本人は理由を話さず黙っていましたが、服で隠れる箇所に暴力を受けてる可能性があり、医師の判断で病院から児童相談所に通告した。

身体的虐待を繰り返し受けていると、子どもは恐怖心に支配され真実を言えなくなります。

看護師が現場で虐待に気付けたり、過去にも出題されていたりするため覚えておきましょう。

性的虐待

性的行為を強要されたり、性行為を受けたりするのが性的虐待です。

虐待例

- 親や兄弟に性的な部分を触られる

- 入浴を強要される など

基本的に虐待は本人からサインを出しにくいですが、特に性的虐待は、周囲の視線や噂など今後の対応を気にして相談できない子どもが少なくありません。

筆者が経験した症例

病院を受診した1歳女児。母親の様子に違和感を感じた小児科医師が、子どもの陰部を確認すると性的被害を父親から受けていることが判明した。すぐに児童相談所へ連絡し、女児を保護することとなる。

性的虐待は、言葉を話せない乳幼児が受けているケースも増えています。

連れてきた親の言動や表情の変化など、違和感があれば注意し子どもの観察も慎重に行う必要があります。

ネグレクト

ネグレクトは、育児・養育を放棄したり拒否する虐待をさします。

虐待例

- 子どもにご飯を与えない

- 服を着替えさせない

- 風呂に入れない など

筆者が経験した症例

小児科に入院していた5歳女児。シングルマザーの母親はほとんど面会に来ない。ある日女児が「喉がかわいた」と言ってトイレに溜まった水を飲もうとしていた。話を聞くと、自宅の水道は止められておりトイレの水で喉を潤していたとのこと。シングルマザーの母親は、自宅に帰ってきても女児の面倒をみることもなかった。女児はネグレクトを受けていると判断され、退院後は児童相談所に保護された。

令和4年度の動向でネグレクトは、0歳児で21.3%で最も多く、1〜8歳の虐待内容でも16%以上ありました。

自分で身の回りが整えられない乳幼児や低学年の子どもが受けやすい虐待にあります。

同じ服を着ていたり、清潔感が不足していたりする場合にはネグレクトを疑いましょう。

心理的虐待が一番多い

令和4年度に児童虐待で一番多かったのは、心理的虐待でした。

平成24年度までは身体的虐待が全体の35%(23,579件)を占めていました。

平成25年度からは心理的虐待が38.4%(28,348件)で身体的虐待を上回り続けています。

最新動向は、心理的虐待が59.1%(129,484件)で件数は毎年増加し続けているため、国家試験対策で必須ポイントです。

国試対策|令和4年虐待者の動向と背景

虐待する理由や経緯は、社会情勢や家族構成が影響します。

現在は、両親の共働きが当たり前だけどワンオペだったり、シングルで子どもを育てたりする家庭も珍しくありません。

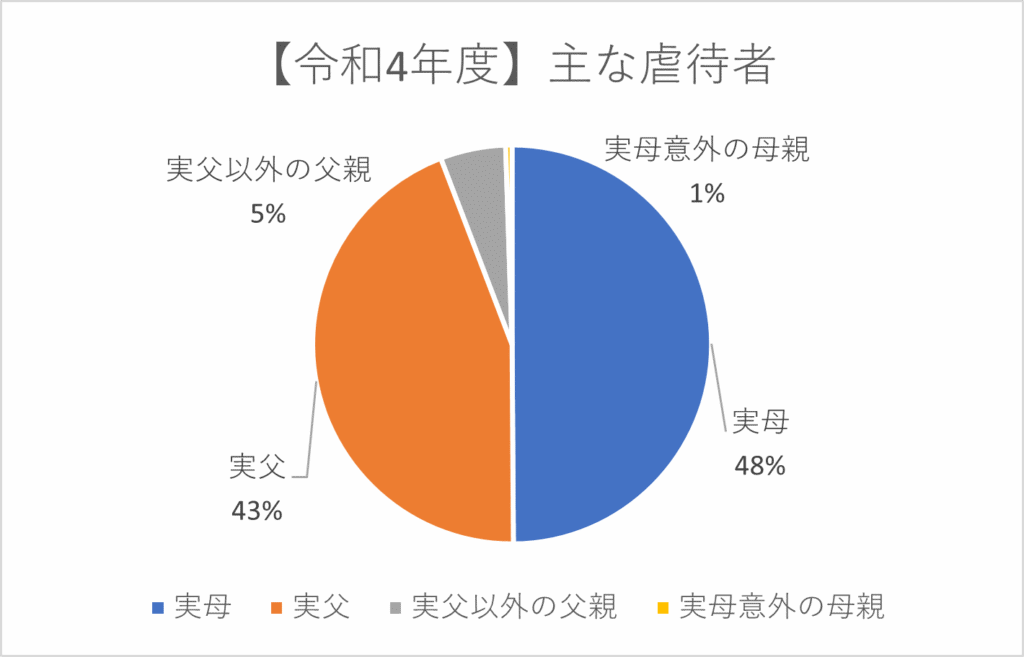

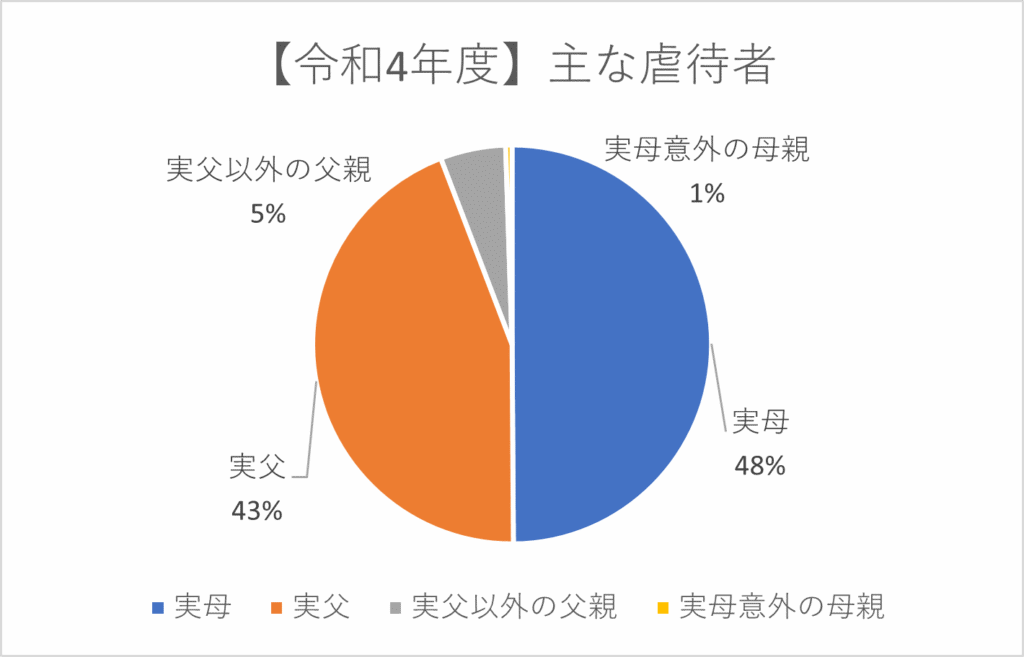

虐待者は実母が一番多い

令和4年度の統計で、最も多い虐待者は実母で48%(103,124件)でした。

次いで、多かったのは実父で42.6%(90,234件)でした。

全ての虐待は、80%以上が実の両親から受けている現状です。

国家試験では、主な虐待者を出題するので実母が多いポイントをインプットしておきましょう。

虐待の背景

虐待の理由は、社会情勢や家族構成など様々です。

- 育児の相談相手がいない

- 育児の負担が一人にかかりすぎている

- 経済的余裕が無い など

厚生労働省の調査で令和2年度は、3組に1組が離婚している動向が発表されました。

離婚は女性が親権を持つことが大半ですが、養育費が滞ることも珍しくはありません。

更に、育児中の女性は子どもの送迎で時間が制限され、正規雇用ではなくパートやアルバイト契約になることも。

安定した収入が得られないと、家計はひっ迫し経済的余裕が無く、虐待に繋がることもあります。

5%に該当する「実父以外の父親」は、シングルマザーの彼氏や再婚相手であり、離婚率が高いことも関係しています。

国試対策|虐待は児童相談所に報告

過去の国家試験では、虐待の報告の流れや動向についても出題されています。

虐待を発見した場合の、看護師としての対応が求められているのです。

児童相談所が関わるため、役割についても過去問題からポイントをおさえておきましょう。

児童相談所の役割

児童相談所にはいくつか役割があります。

- 養護相談:家庭で育てることが難しい状況にある児童の相談

- 児童虐待:虐待に関する相談

- 保健相談:既往疾患がある児童の相談

- 障害相談:身体・知的・発達障害のある児童の相談

- 非行相談:非行をする児童の相談

家庭だけではなく、虐待を疑う病院や警察、近隣住民からの相談も受け付けています。

- 対象の児童と家庭を調査

- 原因分析と解決方法を見出して判断をだす

報告を受けたら、家庭状況や性格など専門的な視点で調査を行います。

調査結果を元に原因を割り出し、必要な解決方法の判断を下します。

- 児童福祉司が介入する

- 児童や保護者に指導をする

- 福祉施設に預けたり育成を図る

児童福祉司については、国家試験でも役割に関する問題が出題されました。

児童福祉司は、子どもや保護者と直接話をしたり、専門家の協力をもらったりしながら援助する連携役割がある重要な立場なので、覚えておきましょう。

- 緊急で保護が必要な場合

- 児童の行動観察が必要な場合

- 生活習慣の回復を図る場合

一時保護は緊急性があるものから、行動観察のために保護することもあります。

一時保護の決定権は、児童相談所長と都道府県知事にもあります。

児童福祉司が調査や指導を行い、児童相談所長が最終決定していることをおさえておきましょう。

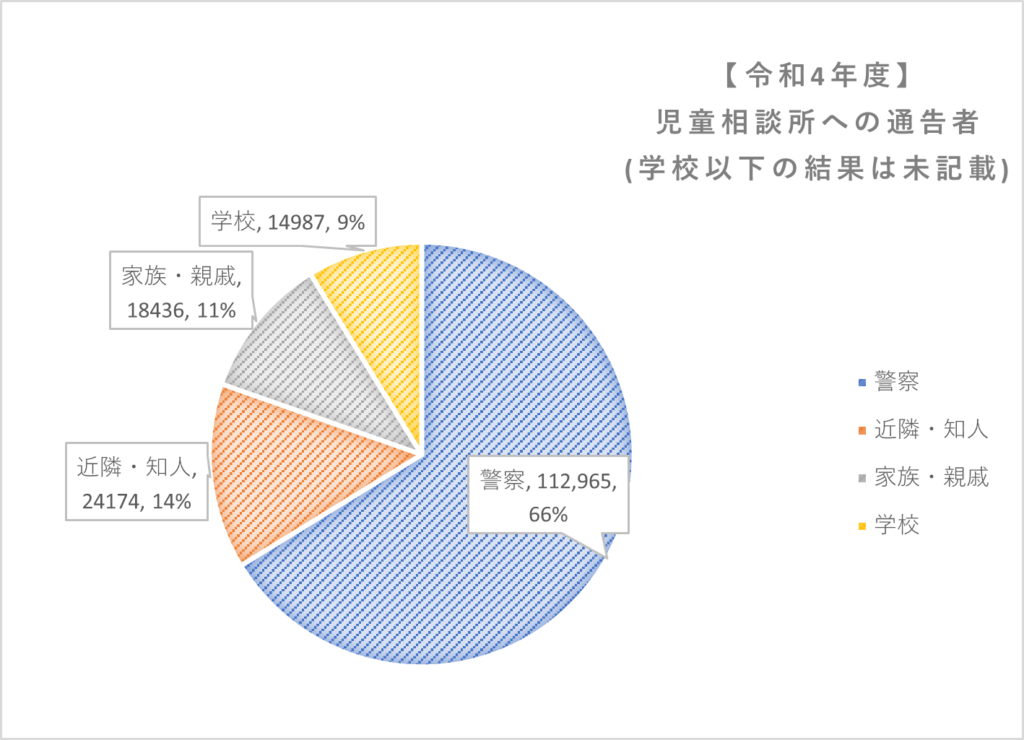

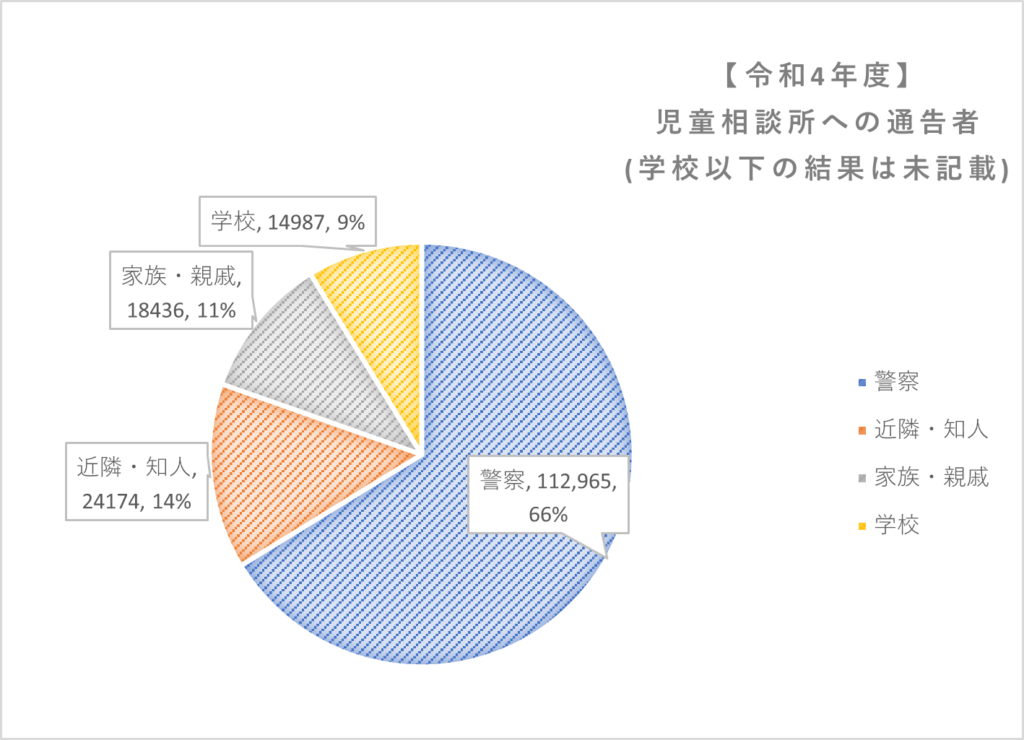

報告経緯は警察が6割

厚生労働省によると、令和4年度の児童相談所が対応した児童虐待相談件数は、219,170件で過去最多を記録しています。

令和3年度と比べると、+ 1.3%(+ 2,616件)増加しています。

報告経緯で多いのは警察からの通告で、112,965件と前年度より+9,861件増えています。

少子化で出生率が低下しているにも関わらず、虐待件数が年々増加している理由は、児童虐待の関心が深まっている証拠です。

近隣住民や親戚、学校からの報告があるのは、児童相談所に相談の連絡をしやすい環境が整った成果でもあるのです。

国試対策|過去問を解いてみよう

実際に過去問題をいくつか解いてみましょう。

ポイントをおさえられたか、確かめる復習になりますよ。

| 看護師国家試験高正答率過去問題集 でた問70% 109〜113回試験問題 [ 東京アカデミー ] 価格:1760円 |

第100回|虐待の疑い

前額部の血腫で救急外来を受診した6カ月児の母親の言動で、虐待が最も疑われるのはどれか。

1.「治りますか」

2.「後遺症は残りますか」

3.「子どもが自分でぶつけたんです」

4.「他の部分もよく調べてください」

答え

3

虐待の疑いは、親の言動や行動を観察する必要があります。

緊迫した状態の中でも、子どもに責任があるような言動は特に注意しましょう。

問題の設定が6カ月児であるため、自分でぶつける発達まではないことも推測できます。

第100回|児童相談所について

児童相談所で正しいのはどれか。

1.国が設置する

2.児童福祉司がいる

3.設置は任意である

4.一般的な事例への対応が中心である

答え

2

都道府県・指定都市には児童相談所の設置が必須で、現在、全国232カ所あります。

第101回|児童虐待の通告先

児童虐待の防止等に関する法律で、親の虐待によって負傷した児童を発見した場合の通告先として規定されているのはどれか。2つ選べ。

1.警察署

2.福祉事務所

3.家庭裁判所

4.児童相談所

5.教育委員会

答え

2・4

福祉事務所も児童虐待に関する相談や報告を受け付けています。

- 福祉に関する事務所、総合窓口。

- 生活保護

- 高齢者

- 児童

- 母子

- 障害者福祉

第105回|児童相談所の役割

児童相談所の業務はどれか。2つ選べ

1.児童の一時保護

2.自立支援給付の決定

3.不登校に関する相談

4.身体障害者手帳の交付

5.放課後児童健全育成事業の実施

答え

1・3

自立支援給付は、市町村に申請を行って認定を受ける必要があります。

放課後に子どもを預かる「学童」などの施設は、市町村が行う事業です。

第106回|児童相談所について

児童相談所について正しいのはどれか。2つ選べ

1.国が設置する

2.児童福祉司が配置されている

3.母親を一時保護する機能を持つ

4.知的障害に関する相談を受ける

5.児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る

答え

2・4

衛生知識の普及を図るのは、保健所の役割である。

第108回|一時保護の決定者

ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか

1.家庭裁判所長

2.児童相談所長

3.保健所長

4.警察署長

5.市町村長

答え

2

児童相談所長と都道府県知事が子どもの一時保護を決定できます。

第109回改変|児童虐待の動向

令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待で正しいのはどれか

1.主たる虐待者は実父が最も多い

2.性的虐待件数は身体的虐待件数より多い

3.児童虐待相談件数は5年間横ばいである

4.心理的虐待件数は5年前に比べて増加している

答え

4

虐待で最も多いのは心理的虐待であり、2番目が身体的虐待、3番目にネグレクト、4番目に性的虐待となっています。

第113回|児童虐待の報告

児童虐待の防止等に関する法律「児童虐待防止法」に基づいて行う通告で正しいのはどれか。

1.警察に通告する

2.守秘義務の遵守が優先される

3.通告にあたっては児童自身の意思を尊重することが規定されている

4.児童が同居している家庭における配偶者に対する暴力は通告の対象となる

答え

4

家庭内暴力(DV)を見ることは、子どもにとって心理的虐待に該当します。

家族が暴力を受けている事実は、子どもにも危害が及ぶ可能性もあるため、虐待の通告をする必要があります。

まとめ|動向と児童相談所の役割をおさえて問題を突破しよう

児童虐待の件数は毎年変わりますが、傾向に大きな変化はないので要点をおさえましょう。

- 心理的虐待が最も多い

- 主たる虐待者は実母が最も多い

- 虐待件数は年々増加

- 警察からの通告が最も多い

細かい数字より要点を優先的に覚えておくと解答もスムーズです。

児童虐待には児童相談所が関わります。

- 児童虐待の通告窓口になっている

- 一時保護の決定権は児童相談所長と都道府県知事にある

- 児童福祉司が必ずいる

- 児童福祉司が調査や専門家との連携を図る

児童相談所は子どもに関する全般的な相談を受けていることを頭に入れておきましょう。

児童虐待は、看護師になってからも関わる可能性があります。

実際に筆者も以前、勤めていた病院で児童虐待の疑いを見つけ、病院から児童相談所に通告しました。

子どもから出されるSOSに早く気づき、子ども達にとって家庭が安心できる環境になるよう児童相談所の介入を依頼しましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント