高齢者が熱中症になりやすい理由と対策|看護国家試験に確実合格!

看護学生さん

看護学生さん高齢者が熱中症になりやすい理由と対策は何だろう…

高齢者の熱中症リスクは分かるけど、重要なポイントが分からないことありますよね。

高齢者が熱中症になりやすい理由や対策は、看護師国家試験の過去問題に出題されていたり、緊急時の対応が出来たりするため、看護学生さんは、おさえておくべき内容です。

熱中症は、年齢問わず発症するリスクがあります。特に高齢者になると、室内で過ごしていても熱中症になる可能性が高いです。

高齢者は、自分で訴えられない人もいるため、サインを見逃すと重症化するリスクがあるため、症状を把握しておきましょう。

- 熱中症の基礎知識と対策

- 看護師国家試験に出題された過去問題

- 試験直前の勉強対策

看護師国家試験の対策と、臨床で実践できる対応を身につけましょう。

高齢者の熱中症とは?基礎知識を押さえよう

高齢者の熱中症は、以下のポイントが重要です。

- 体温調節機能の低下

- 体内の水分量の低下

高齢になると、身体機能が低下しているため、熱中症が起きやすい状態です。

熱中症の基礎知識を振り返り、おさえておきましょう。

熱中症の定義と分類

高温環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能が破綻して起こる

私たちの身体は、汗をかいたり、皮膚から熱を放散したりすることで体温を一定に保とうとします。

高温多湿な環境下にいると、体温調整の機能がうまく働かなくなりさまざまな症状が現れるのです。

熱中症は、Ⅰ度(軽症)からⅢ度(重症)に分けられます。重症度に合わせた高齢者にみられやすい脱水サインは、以下を参考にしてみてくださいね。

| 程度 | 主な症状 | 症状 |

|---|---|---|

| Ⅰ度:軽症 | めまい 立ちくらみ 筋肉痛 | ・皮膚をつまんだ後、皮膚が元に戻るのに時間がかかる ・爪を押した後ピンク色に戻るのが遅い ・口の中が乾燥している ・大量の発汗 ・ぼーっとしている時間が多い |

| Ⅱ度:中等度 | 頭痛 吐き気 倦怠感 | ・尿の色が濃い ・トイレ回数が減少 ・おむつ内の尿量が減っている ・力がはいらない |

| Ⅲ度:重症 ※熱射病はここに該当 | 意識障害 高体温 けいれん | ・話しかけても反応がない ・意識を失う |

重症になると命に関わる危険な状態になるため、脱水症の予防と、早期発見が重要です。

なぜ高齢者に多い?リスク要因

高齢者は、加齢に伴う体温調節機能の低下と環境が複雑に絡み合って熱中症が発症しやすいです。

年齢を重ねると、次のような機能低下を引き起こします。

- 体温を感知する感覚が鈍くなる

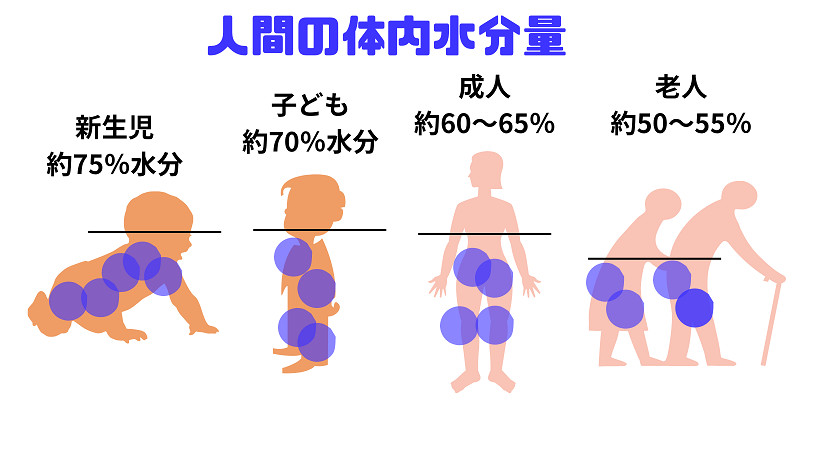

- 体内の水分量が減少する

- 腎機能が低下し水分を体内に保持しにくい

- 食事摂取量や水分摂取量が減る

高血圧や糖尿病などの持病や利尿薬などの内服薬も脱水のリスクを高めます。

暑さを感じにくいために水分補給を怠ったり、夜間のトイレ回数を気にして水分摂取を控えたりすることが、熱中症のリスクを高める要因につながるのです。

高齢者における熱中症のリスクと対策

高齢者は熱中症が重症化しやすいため、早期の危険サインを見逃さず、適切な予防と対応を行うことが重要です。

高齢者特有の危険サイン

高齢者の熱中症では、典型的な症状だけでなく、食欲不振や倦怠感、軽度の意識障害など、見過ごされやすい危険サインに注意が必要です。

高齢者は体力の予備力が低く、症状がゆっくりと進行する場合があるため、初期のサインを見逃すと重症化のリスクが高まります。熱中症のときに、以下の症状がみられる人がいます。

- いつもより元気がない

- 食欲がない

- 少しぼーっとしている

- 微熱がある

熱中症の可能性を考慮し、早めに休息や水分補給を促すことが大切です。

予防策|日常生活でできる工夫

高齢者の熱中症予防には、こまめな水分補給や適切な室温管理、状況に応じた服装選びが重要です。

対策によって、脱水を防ぎ体温の上昇を抑えられます。以下の予防策も効果的です。

- 定期的に水分を摂取する(起床時、入浴前後、就寝前)

- 室温が28℃を超えないようにエアコンや扇風機を活用する

- 吸湿性・通気性の良い服装を選ぶ

- 日差しの強い時間帯の外出を避ける

入院や施設に入所している場合でも、高齢者の脱水には十分気を付けるようにしています。

年齢問わず入院患者さんは、手術や糖尿病の既往歴が合わさっているなど、脱水のリスクが高い状況にあります。

看護師は、入院患者さんの1日の飲水量を必ず確認し脱水予防につとめる必要があるのです。

家族や周囲ができるサポート

高齢者の熱中症予防には、家族や周囲の人が積極的に声かけや見守りを行い、生活環境を整えるサポートが不可欠です。

高齢者自身が暑さや脱水に気づきにくい場合や、予防行動を適切に行えない場合があるためです。

- 定期的に水分を勧める

- 飲んだ水分量を確認する

- 室温を確認する

- ひとりでの外出を控えるように促す

- 体調の変化に注意を払う

特に一人暮らしの高齢者や、認知症のある高齢者には、より細やかなサポートが求められます。

病院に入院している患者さんは、退院までに自宅環境や家族のサポート状況を確認しておく必要があります。

自宅に帰宅後は、調整が難しいため入院時点での状況確認が重要です。

h2国家試験過去問題|高齢者熱中症の問題傾向

過去に出題された看護師国家試験の問題を解いて、振り返ってみましょう。

問題が解らなくても、「なぜ解らなかったか。」を把握できれば、解決の糸口になりますよ。

第100回過去問|熱射病の特徴

熱射病で正しいのはどれか

- 緊急性は低い

- 冷汗がみられる

- 意識障害が起こる

- 室内では発症しない

答え

3

熱射病は、熱中症のⅢ度に該当するため「意識障害」を起こし緊急性が非常に高い状態です。

熱射病は、室内でも発症するリスクがあります。

キッチンは、火を使ううえに、狭い空間に熱がこもりやすい環境のため、熱中症リスクが高まるのです。

クーラーの温度調整や日差しを遮断するカーテンなど、室内の環境調整が大切です。

第101回過去問|熱中症の特徴

排尿回数が減少するのはどれか

- フロセミドの内服

- 寒冷な環境

- 熱中症

- 膀胱炎

答え

3

- 効果:利尿を促す・むくみ改善

- 主に用いられる疾患:高血圧・心不全・末梢血管浮腫など

- 併用禁忌:デスモプレシン酢酸塩水和物(抗利尿剤)

- 注意:低ナトリウム血症、低カリウム血症が現れやすい

参考:日本薬局方フロセミド錠

フロセミドは利尿作用があるため、排尿回数が増加します。

過剰な利尿作用による低ナトリウム血症や低カリウム血症は、臨床や国家試験対策でも出題される可能性があるため、注意しましょう。

第106回過去問|老年期の特徴

老年期の身体的な特徴で正しいのはどれか

- 尿量の増加

- 味覚の感度の向上

- 体温調節能の低下

- 外来抗原に対する抗体産生の亢進

答え

3

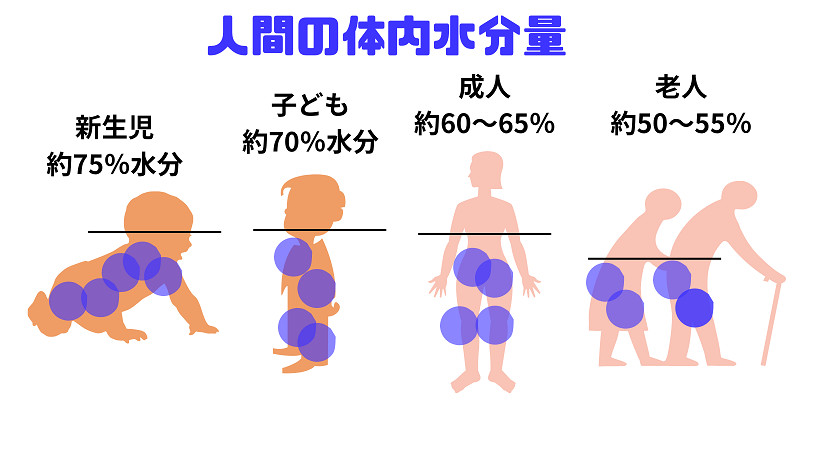

人間は、新生児のときほど、体内水分量が多く含まれています。

年を重ね、高齢になるほど体内に貯蓄できる水分量が減少するため、脱水になりやすくなります。

第111回過去問|高齢者が熱中症を起こしやすい理由

若年者よりも高齢者が熱中症を起こしやすい理由はどれか

- 熱生産量の増加

- 熱放散量の増加

- 自律性体温調節反応の低下

- 視床下部の体温調整中枢のセットポイントの低下

答え

3

熱生産量は筋肉や代謝に左右されますが、高齢になると筋力が無くなってくるため、熱生産量が減少します。

熱生産量が少ないため、クーラーなどの冷房に敏感になりやすい方が多いのが特徴です。

体温調整中枢によって設定された体温のこと

視床下部は体温調整に関わっていますが、「セットポイントが低下した」ことが、熱中症の直接的な原因ではないです。

効率的に覚える!試験直前対策テクニック

過去問で頻出のキーワードや数値を集中的に暗記し、関連知識を紐付けて整理すると記憶に定着しやすいです。

スキマ時間を活用し、五感を使いながら(声に出す、書くなど)覚えるのも効果的です。

焦りは禁物、自信を持って臨むための最終調整期間と捉えましょう。

要点暗記マップの作り方

要点暗記マップは、知識を視覚的に整理し、記憶の定着を助けます。

中心にテーマ(例:高齢者の熱中症)を書き、関連図の容量でキーワードや情報を線で繋げていきます。

色分けやイラストを活用すると、より覚えやすくなります。

作成時は、教科書や参考書を見返すだけでなく、自分の言葉で書き出すことが重要です。

完成したマップは、繰り返し眺めて記憶を強化しましょう。

過去問活用法|正答率を上げるポイント

過去問は、出題傾向を把握し、実践力を養うための最強のツールです。

ただ解くだけでなく、不正解だった問題は必ず理由を分析しましょう。

関連知識を再確認し、正答率の低い分野を重点的に復習することが重要です。

時間を計って解く練習で、本番の時間配分を意識しましょう。

複数年分の過去問に取り組むと、出題パターンが見えてきます。

不安を消すメンタルケア方法

試験直前の不安は誰にでもありますが、適切に対処すると軽減できます。

十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がけ、体調を整えましょう。

適度な運動や趣味の時間を取り入れ、気分転換を図ることも大切です。

友人や家族に不安な気持ちを話すだけでも、心が楽になりますよ。

「きっとできる」と自分を励まし、ポジティブな気持ちで試験に臨みましょう。

まとめ|高齢者の熱中症対策をマスターして合格へ!

高齢者が熱中症になりやすい理由と過去問題の傾向を紹介しました。

- 体温調節機能が低下

- 体内の水分量が低下

高齢になると、トイレに行く手間を懸念して水を飲まなかったり、喉の渇きを感じにくかったりするため、脱水になりやすいです。熱中症を予防する環境作りが、重要です。

- 定期的に水分を摂取する(起床時、入浴前後、就寝前)

- 室温が28℃を超えないようにエアコンや扇風機を活用する

- 吸湿性・通気性の良い服装を選ぶ

- 日差しの強い時間帯の外出を避ける

熱中症や脱水を予防は、認知症があると、ひとりで出来ない人もいます。周囲の家族や介護利用施設が配慮する工夫が重要です。

入院患者の退院後を見据えた、関わり方を早い段階から介入しましょう。

国家試験対策には、以下の対策ポイントを実践しましょう。

- 要点暗記マップを作る

- 不正解の過去問題の分析

- メンタルケア

心身共に健康であると、勉強や試験にも集中できますよ。

試験本番で実力を出し切るために、ぜひ落ち着いて問題を解けるようになりましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい 高齢者が熱中症になりやすい理由と対策|看護国家試験に確実合格! 高齢者が熱中症になりやすい理由と対策は何だろう… 高齢者の熱中症リスクは分かるけど、 […]